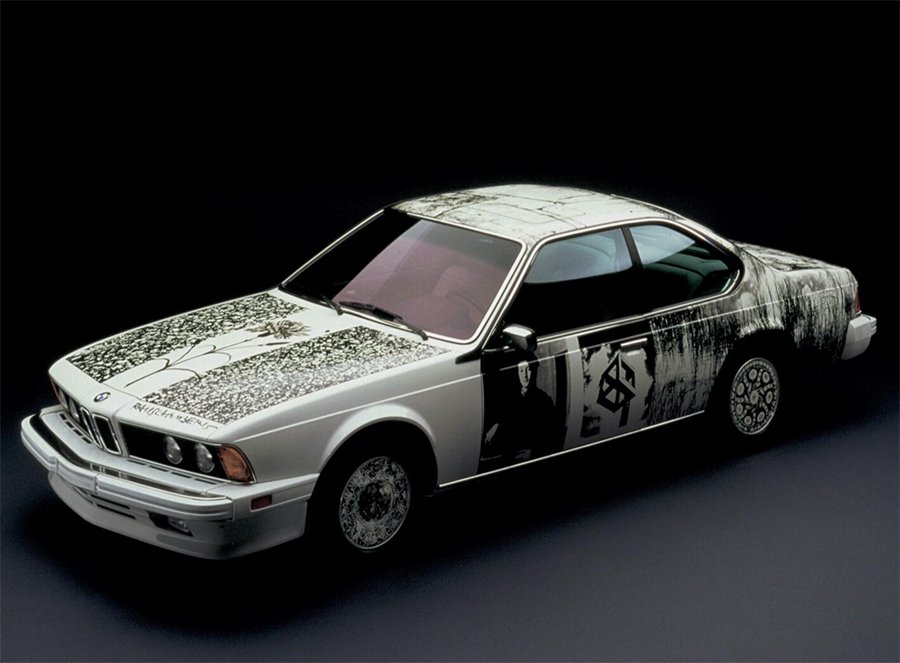

BMW Art Cars : l’automobile comme support d’art

Les BMW Art Cars constituent l’un des projets les plus singuliers de l’histoire de l’automobile.

Initié en 1975 par BMW, ce programme consiste à confier des voitures de la marque à des artistes majeurs de l’art contemporain, afin qu’ils les transforment en œuvres à part entière.

« J’ai essayé de peindre la vitesse. »

Andy Warhol

Il est de ces mouvements artistiques qui transcendent les générations. Le phénomène BMW Art Cars est assurément de ceux-là.

À l’occasion de son 50ème anniversaire, et dans le cadre du BMW Art Car World Tour, Rétromobile a accueilli en 2026 une exposition inédite dédiée à ce mouvement artistique si particulier. Cette dernière a été l’occasion unique d’apercevoir les 7 BMW ART CARS ayant participé à la mythique compétition des 24H du Mans.

SALON RETROMOBILE - Paris Expo - porte de Versailles

du 28 janvier au 1er février 2026

Les BMW Art Cars constituent l’un des projets les plus singuliers de l’histoire de l’automobile.

Initié en 1975 par BMW, ce programme consiste à confier des voitures de la marque à des artistes majeurs de l’art contemporain, afin qu’ils les transforment en œuvres à part entière.

À ce jour, 20 BMW Art Cars ont été réalisées.

Elles forment une collection cohérente, conservée, exposée et étudiée comme un véritable corpus artistique.

Genèse d’un mouvement artistique à part entière

En 1975 Hervé Poulain, commissaire-priseur et gentleman-driver à ses heures, rêve de participer à l’épreuve reine du sport automobile. Il a alors l'idée de faire peindre la carrosserie d'un bolide par un artiste de renommée internationale. Reste à trouver un constructeur suffisamment ouvert d'esprit pour souscrire à cette singulière démarche. Sollicité, Renault ne donne pas suite. Me Poulain narre ses déboires à Jean Todt. Alors un navigateur respecté, l’ancien président de la FIA pige vite l'intérêt du projet et joue les entremetteurs auprès de Jochen Neerpasch, le directeur de BMW Motorsport. Soutenu aussi par le Dr Avenarius, directeur de la communication de la firme bavaroise, l'auguste dessein du commissaire-priseur obtient le feu vert de la direction en février 1975.

Le projet BMW Art Cars naît à un moment où :

l’art contemporain explore de nouveaux supports,

l’industrie automobile devient un symbole culturel fort,

le sport automobile sert de vitrine technologique.

L’œuvre d’art n’est plus protégée dans un musée, elle est exposée au risque, à la vitesse et au temps.

Contrairement aux livrées décoratives, l’artiste n’illustre pas la marque mais il dispose d’une liberté artistique réelle. La voiture devient un support artistique légitime, comparable à une toile ou une sculpture.

Calder et BMW : une rencontre sous le signe de l'art

Au moment où BMW s'apprête à changer de dimension avec le lancement de la Série 3, ce projet contribue à élever le sens de l'engagement du constructeur en sport automobile. Le choix du peintre et sculpteur Alexander Calder s'avère un atout. L'Américain jouit d'une excellente réputation auprès de la maison munichoise. C'est ainsi que débute l'épopée des Arts Cars. « L'usine fournissait la maintenance, la logistique, la voiture et, après la course, garantissait son inaliénabilité. Le choix de l'artiste m'incombait et j'engageais la voiture sous mon nom et ma responsabilité », raconte Hervé Poulain.

Calder applique ses formes organiques et ses couleurs primaires à la carrosserie.

La voiture devient une sculpture cinétique : sa lecture visuelle dépend du mouvement. C’est la première fois qu’une automobile de course est pensée comme une œuvre d’art mobile.

La relève nommée Franck Stella & Roy Lichtenstein

Pour 1976, il est admis que Frank Stella pose sa signature sur un coupé 3.0 CSL biturbo de 750 chevaux, intellectualisant la science des ingénieurs en habillant la carrosserie d'un décor de papier millimétré.

Stella transpose son abstraction géométrique sur la voiture. La carrosserie agit comme un plan technique tridimensionnel et l’automobile devient support graphique, proche du dessin industriel.

Changement de décor l'année suivante. BMW tourne la page et introduit sa Série 3 Silhouette. Comme ses prédécesseurs, l’Américain Roy Lichtenstein dispose d'une liberté d'expression totale. Lors du vernissage, le 6 juin 1977, à Beaubourg, les happy few découvrent le lyrisme de l'inventeur du mouvement figuratif : des lignes jaune citrine (mouvement), des points bleu foncé (points Benday) et des bulles vertes (narration) se partagent la carrosserie. À leur manière, ces symboles du lever et du coucher du soleil évoquent le cycle des 24 Heures.

La voiture fonctionne comme une bande dessinée en mouvement, racontant la vitesse et le paysage.

Warhol danse autour de la M1

En 1979, c'est au tour d'Andy Warhol, devenu célèbre pour ses sérigraphies de boîtes de soupe Campbell puis de portraits de célébrités, d'apposer sa signature sur une BMW. Les formes de la M1, le nouveau coupé sportif que la firme allemande a décidé d'engager, inspirent le New-Yorkais. Il exécute deux idées très différentes. La première est une impertinence, la sportive est entièrement recouverte d’un camouflage kaki, rapidement écartée par le Dr Avenarius. L'autre maquette est retenue, mais les jets et les coulures de peinture dénués de contours sont techniquement impossibles à transposer. À moins que… Warhol vienne lui-même à Munich peindre son œuvre sur la coque. L'artiste s'exécute et investit le studio. Durant plusieurs jours, il badigeonne la M1 à main levée avec des pinceaux. Le résultat est sensationnel avec ses flaques de couleurs dégoulinantes annonçant le Bad Painting.

La BMW M1 devient une peinture performative. C’est l’Art Car la plus célèbre du programme.

Quand Jenny Holzer signe le retour au Mans des BMW ART CARS

Il faut attendre 1999 pour voir la cinquième Art Car BMW, et la première en mesure de viser la victoire, investir le circuit du Mans. L’artiste américaine Jenny Holzer a imaginé six phrases courtes, comme autant de messages, réalisées en lettres bleutées et réparties sur la carrosserie blanche du prototype V12 LMR

L’automobile devient un support linguistique, inscrivant le projet dans l’art conceptuel.

Jeff Koons : la vitesse comme symbole de l'Art Car

C’est en 2010, en soutien de l’engagement au championnat Le Mans Series avec des M3 et du trente-cinquième anniversaire de la Calder, que la firme munichoise demande au sculpteur Jeff Koons de décorer la voiture portant le numéro 79. La carrosserie est recouverte de bandes de couleurs vives qui convergent vers le nez de la voiture.

C’est l’interprétation directe de la vitesse et de l’énergie, héritière du futurisme.

La BMW Art Car de Julie Mehretu : dernière œuvre sur roue

Pour son retour officiel en 2024 dans la catégorie reine de l’endurance, c’est au tour de Julie Mehretu de signer la décoration du prototype M Hybrid V8 portant le numéro 20. L’artiste éthiopienne a été choisie en 2018 lors d’une réunion avec Hervé Poulain et douze conservateurs de musées et galeristes parmi les plus renommés, dans le cadre d’Art Basel. Elle a transposé le vocabulaire des couleurs et des formes d’une peinture grand format existante. La force de cette œuvre est renforcée par la présence d’une compilation de couleurs joyeuses, y compris du rouge fluo, qui transforment la BMW en boule multicolore dans les Hunaudières.

Les 14 autres collaborations artistiques

1982–1992 : récit, symboles, identité (de la peinture à l’iconographie)

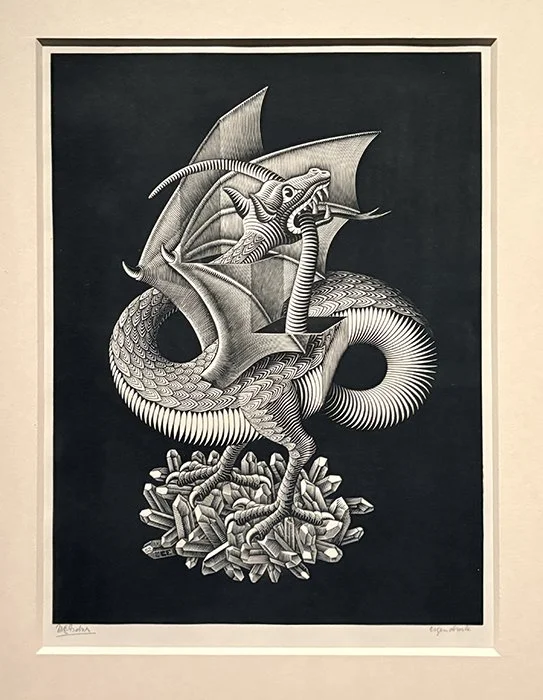

1982 — Ernst Fuchs — BMW 635 CSi

Œuvre : imagerie fantastique, narrative, quasi mythologique.

Contexte : le projet s’ouvre à des styles moins “modernistes” et plus figuratifs.

Lecture esthétique : la voiture comme tableau narratif : capot/portes = chapitres.

Réception : marque l’élargissement du programme au-delà des avant-gardes américaines.

1986 — Robert Rauschenberg — BMW 635 CSi

Œuvre : approche proche du collage/assemblage (transfert d’images, mix de registres).

Contexte : l’Art Car dialogue avec la culture de l’image (presse, photo, reproduction).

Lecture esthétique : la carrosserie comme support de montage — l’industrie absorbe le flux médiatique.

Réception : souvent lue comme une mise en abyme : voiture médiatique + art de la reproduction.

1989 — Michael Nelson Jagamarra — BMW M3

Œuvre : motifs inspirés de l’art aborigène (symboles, constellations, récit).

Contexte : internationalisation forte ; l’Art Car devient un espace de pluralité culturelle.

Lecture esthétique : la voiture comme support de cosmologie : l’objet occidental devient porteur d’un autre monde symbolique.

Réception : moment-clé de diversité et d’ouverture du programme.

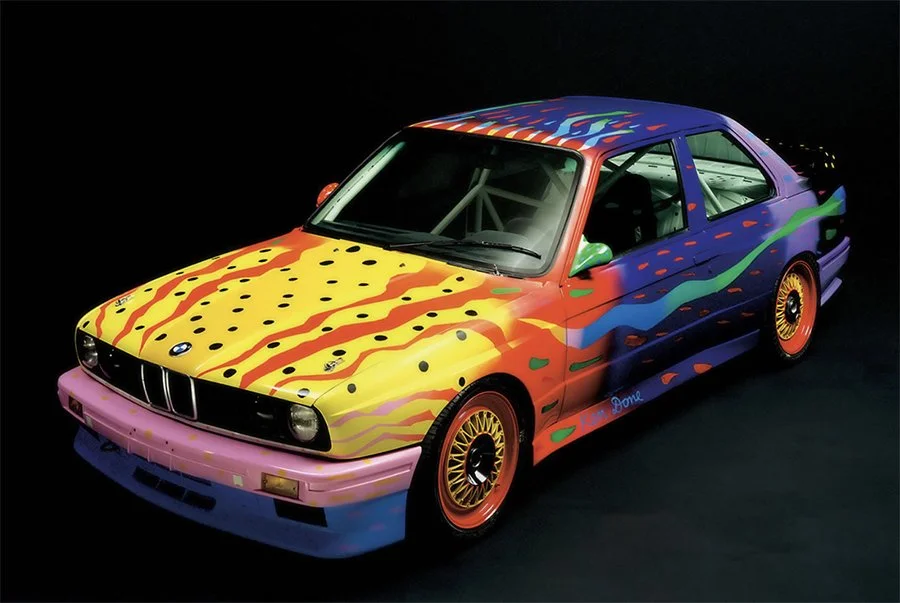

1989 — Ken Done — BMW M3 Group A

Œuvre : couleurs vives, énergie graphique, optimisme visuel.

Contexte : même année que Jagamarra : deux visions australiennes très différentes.

Lecture esthétique : la voiture comme affiche roulante (design + spontanéité).

Réception : très populaire ; immédiate “lisibilité” auprès du grand public.

1990 — Matazo Kayama — BMW 535i

Œuvre : approche picturale et sens de la ligne (résonances avec traditions graphiques japonaises).

Contexte : le programme devient clairement mondial.

Lecture esthétique : carrosserie comme paravent/écran : surface continue à lire en déambulant.

Réception : appréciée pour sa finesse et sa “calme intensité”.

1990 — César Manrique — BMW 730i

Œuvre : composition colorée, signes et contrastes.

Contexte : glissement vers des voitures plus “routières” : l’Art Car sort du seul univers course.

Lecture esthétique : la berline devient support monumental (grande échelle, grands panneaux).

Réception : confirme que l’Art Car peut exister hors de la piste.

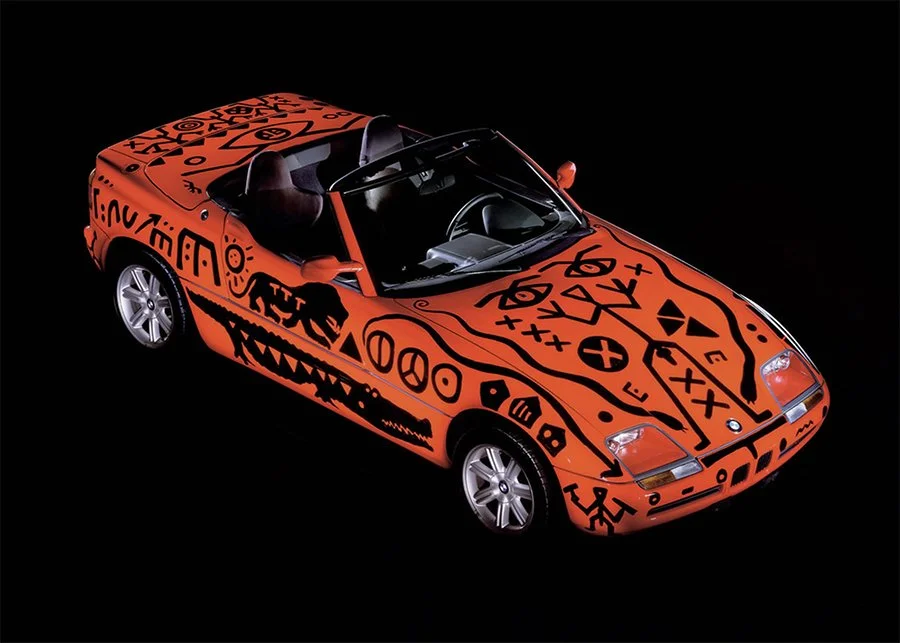

1991 — A. R. Penck — BMW Z1

Œuvre : pictogrammes, signes, figures schématiques.

Contexte : époque de l’art du signe (post-graffiti, néo-expression).

Lecture esthétique : la voiture comme langage : elle “parle” par symboles.

Réception : marquante par son côté brut/écrit.

1991 — Esther Mahlangu — BMW 525i

Œuvre : motifs Ndebele, géométrie colorée, tradition transposée sur métal.

Contexte : entrée majeure des traditions artistiques non occidentales dans un programme corporate global.

Lecture esthétique : la voiture comme support de translation culturelle (mur peint → objet industriel).

Réception : une des Art Cars les plus célébrées, régulièrement montrée dans des contextes muséaux.

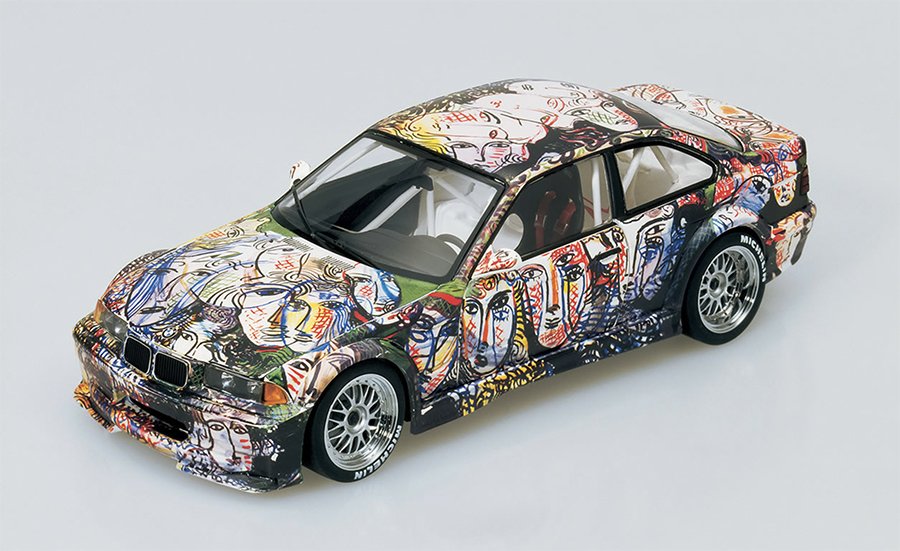

1992 — Sandro Chia — BMW M3 DTM Prototype

Œuvre : figures, narration, couleur — un imaginaire pictural “italien” assumé.

Contexte : retour de la figuration en art (années 80–90) appliqué à une voiture de course.

Lecture esthétique : la voiture comme fresque ; la vitesse fragmente le récit.

Réception : appréciée pour son expressivité et son côté “peinture sur circuit”.

1995–2017 : du “peint” au conceptuel, puis au numérique

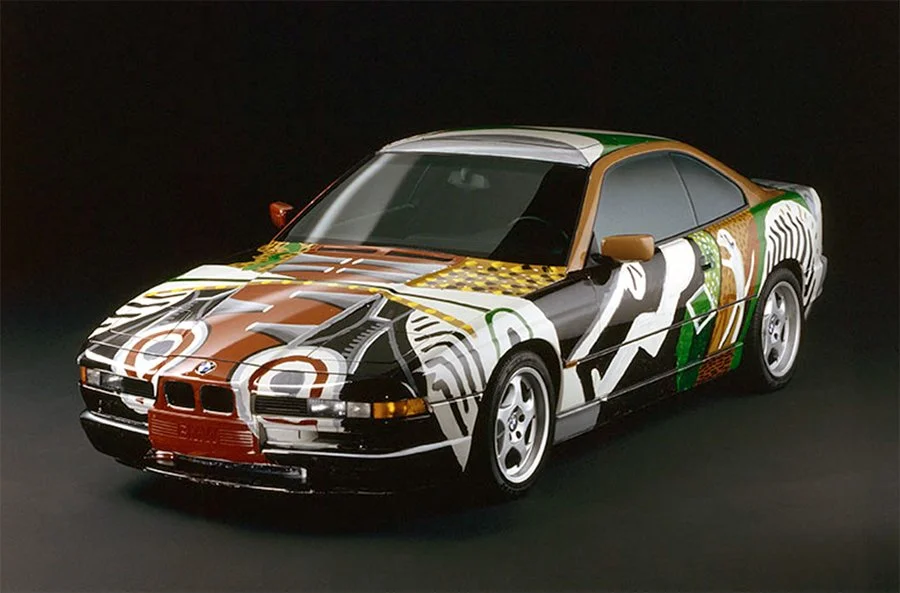

1995 — David Hockney — BMW 850CSi

Œuvre : “déconstruction” visuelle (intérieur/mécanique suggérés, transparences).

Contexte : années où l’art interroge la fabrication, l’envers du décor.

Lecture esthétique : la voiture comme radiographie poétique : montrer ce qu’on ne voit pas.

Réception : très citée pour son intelligence “pédagogique” et sa lecture du design.

16) 2007 — Olafur Eliasson — BMW H2R

Œuvre : projet plus “installation/expérience” que peinture ; déplacement du médium vers l’environnement.

Contexte : BMW assume un discours sur énergie/innovation ; l’Art Car devient vecteur de réflexion.

Lecture esthétique : la voiture comme noyau d’installation : l’art encadre la technologie.

Réception : parfois discutée car moins “carrosserie peinte”, mais essentielle dans l’évolution du programme.

2016 — John Baldessari — BMW M6 GTLM

Œuvre : langage conceptuel, composition graphique, humour “baldessarien”.

Contexte : retour fort de la logique “art d’idées” (système, signe, énoncé).

Lecture esthétique : la voiture comme phrase visuelle : lire la structure plus que la couleur.

Réception : très appréciée du monde de l’art pour sa cohérence conceptuelle.

2017 — Cao Fei — BMW M6 GT3

Œuvre : dimension multimédia/digitale (une partie de l’œuvre relève d’effets lumineux/numériques associés).

Contexte : l’Art Car s’aligne sur l’art contemporain post-internet : réel + virtuel.

Lecture esthétique : la voiture comme plateforme augmentée (pas seulement surface peinte).

Réception : importante pour comprendre l’Art Car à l’ère numérique — œuvre “hybride”.

Les BMW Art Cars démontrent que l’automobile peut être un support tridimensionnel, une œuvre mobile et temporelle, un médium compatible avec peinture, texte, installation et numérique et un objet artistique soumis à l’usure et au réel.

Le programme BMW Art Cars constitue un cas unique dans l’histoire de l’automobile et de l’art contemporain.

Il ne s’agit pas d’un simple dialogue entre art et industrie, mais de la création d’un nouveau support artistique, propre à la modernité industrielle.

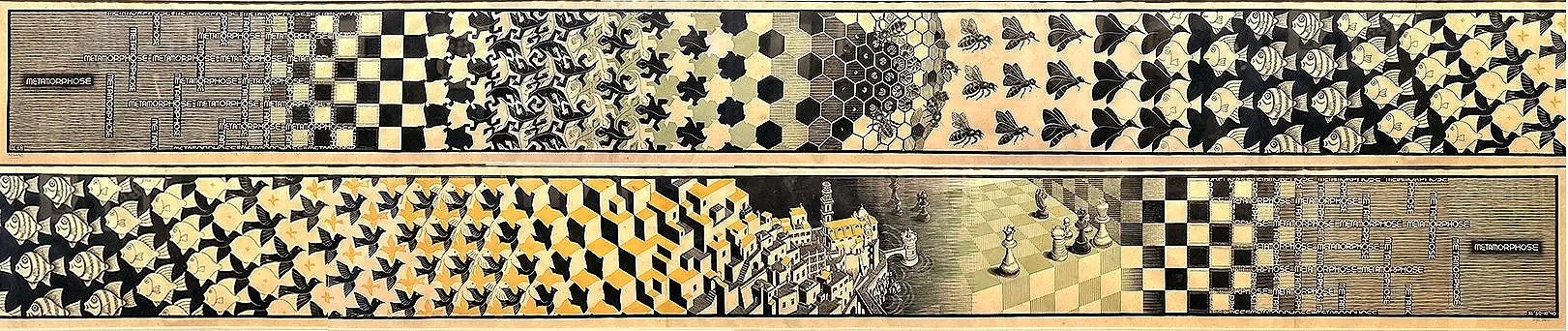

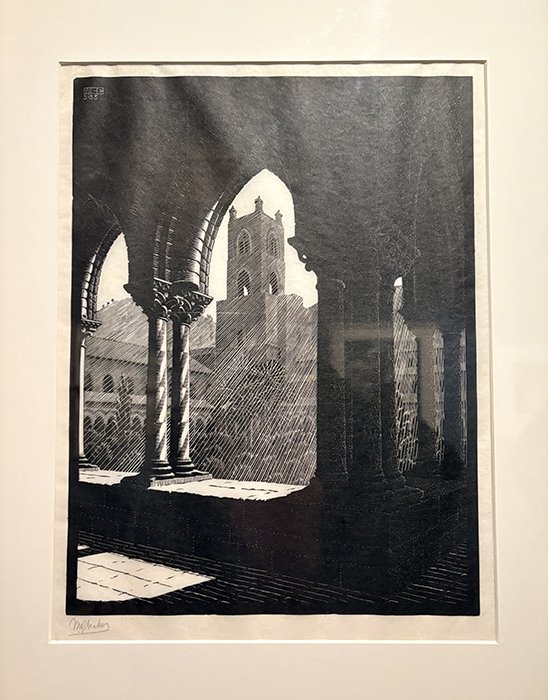

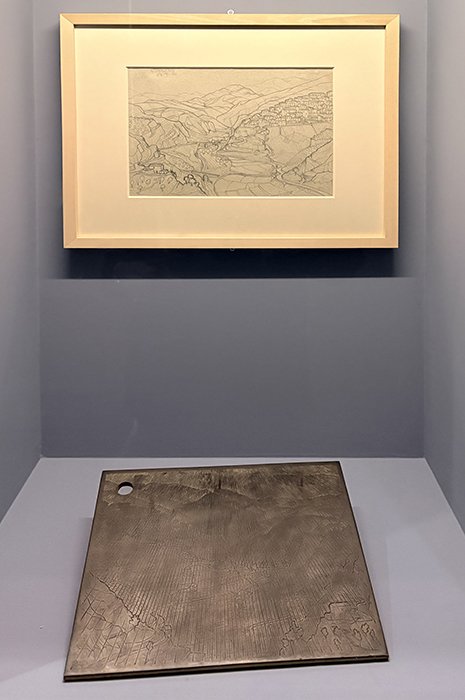

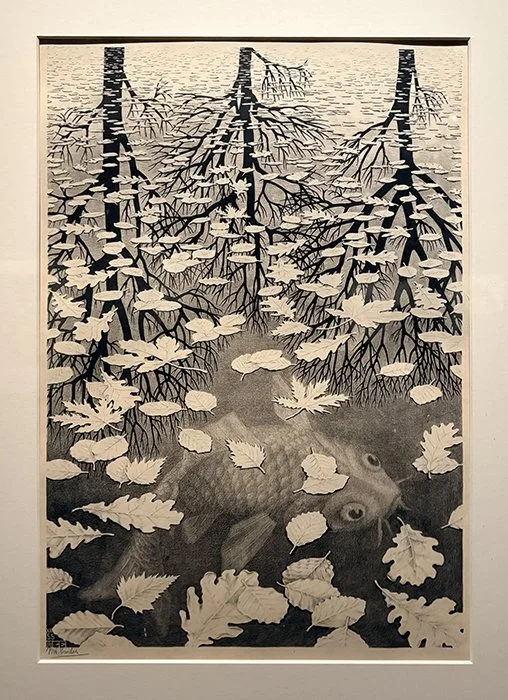

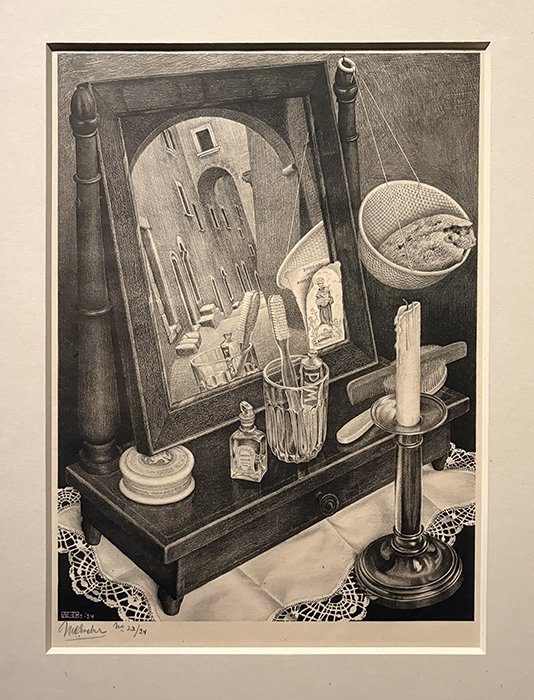

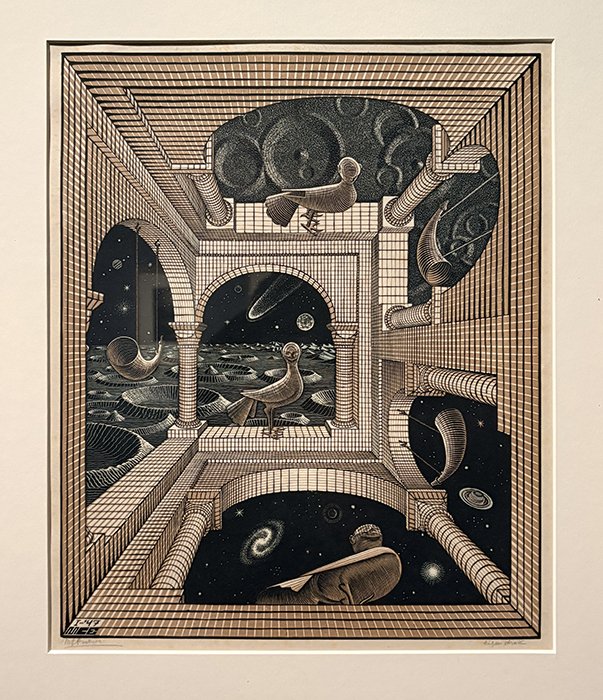

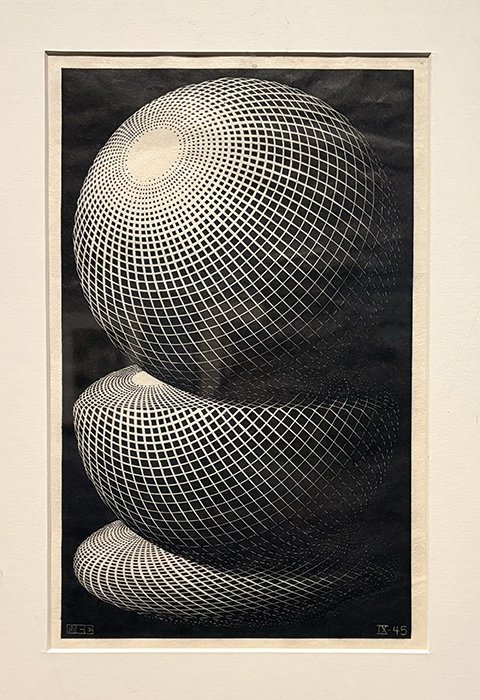

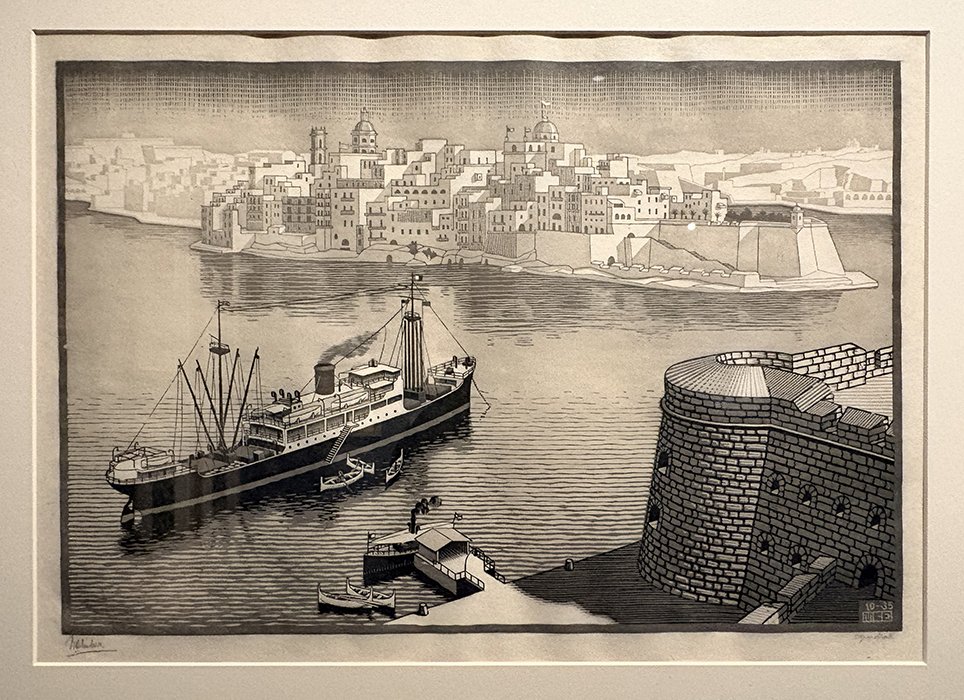

Maurits Cornelis Escher (1898–1972) : Maître de l’Illusion et de la Géométrie

Exposé à la Monnaie de Paris, l’oeuvre de M.C. ESCHER est intrigante et passionnante. Elle conjugue logique philosophique et géométrie, créant des oeuvres qui interrogent la réalité perçue. Voici un panorama de l’exposition et un survol des différents parcours artistiques.

« Nous vivons dans un monde où tout semble logique et cohérent, mais en y regardant de plus près, rien n’est vraiment ce qu’il semble être. »

M.C. Escher

Né dans l’entre-deux-guerres, l’Art déco incarne une volonté de modernité élégante, optimiste et résolument tournée vers le progrès. À la croisée de l’art, de l’artisanat et de l’industrie, ce mouvement marque une rupture avec les courbes organiques de l’Art nouveau pour affirmer un langage plus géométrique, structuré et stylisé. Aujourd’hui encore, l’Art déco fascine par son raffinement, son sens du détail et sa capacité à conjuguer innovation formelle et savoir-faire traditionnel.

Une grande rétrospective de l’oeuvre de l’artiste hollandais est exposée pour la première fois à Paris : avec plus de 200 œuvres, l'exposition plonge le public dans l'univers imaginaire et vertigineux de ce génie visionnaire néerlandais.

MONNAIE DE PARIS - 11, quai de Conti 75006 PARIS

jusqu’au 1er mars 2026

Maurits Cornelis Escher, plus connu sous le nom de M.C. Escher, est un artiste graphique néerlandais né le 17 juin 1898 à Leeuwarden, aux Pays-Bas. Issu d’une famille d’ingénieurs, il se destine d’abord à une carrière dans l’architecture, mais son talent pour le dessin le pousse finalement à étudier à l’École d’architecture et des arts décoratifs de Haarlem. C’est là qu’il rencontre son mentor, Samuel Jessurun de Mesquita, qui l’initie à la gravure et à la lithographie, des techniques qui deviendront centrales dans son œuvre.

En 1922, Escher voyage en Italie, où il découvre les paysages méditerranéens et les architectures complexes qui inspireront ses premières œuvres. Il s’installe à Rome jusqu’en 1935, date à laquelle il quitte l’Italie en raison de la montée du fascisme. Après un séjour en Suisse et en Belgique, il retourne aux Pays-Bas en 1941, où il passera le reste de sa vie.

Escher est surtout connu pour ses gravures sur bois, lithographies et dessins qui explorent les paradoxes visuels, les perspectives impossibles et les transformations géométriques. Bien qu’il n’ait pas été reconnu comme un artiste majeur de son vivant, son travail a gagné en popularité après sa mort, notamment grâce à son influence sur les mathématiques, la science et la culture populaire.

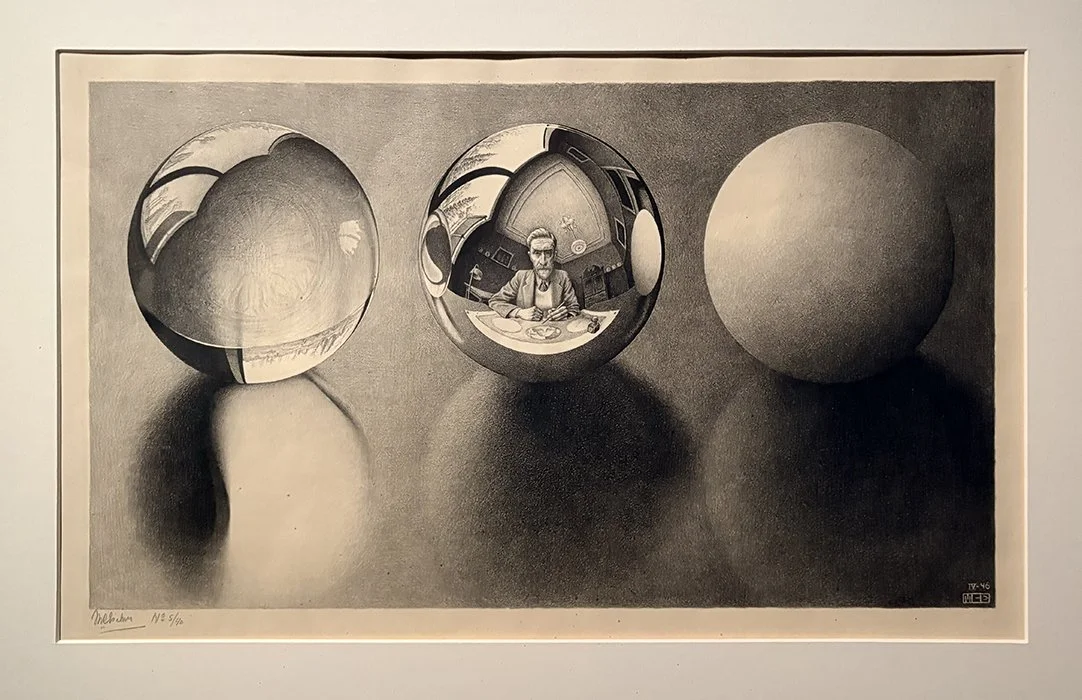

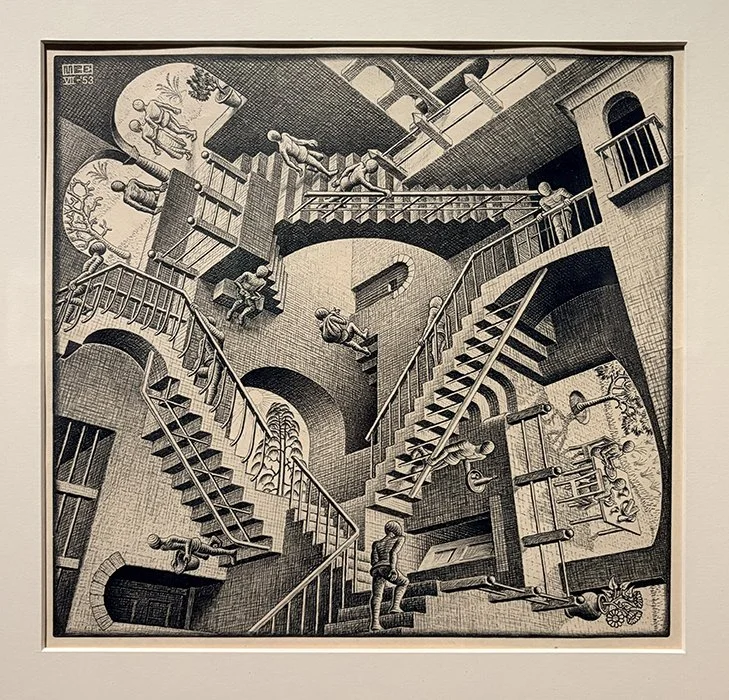

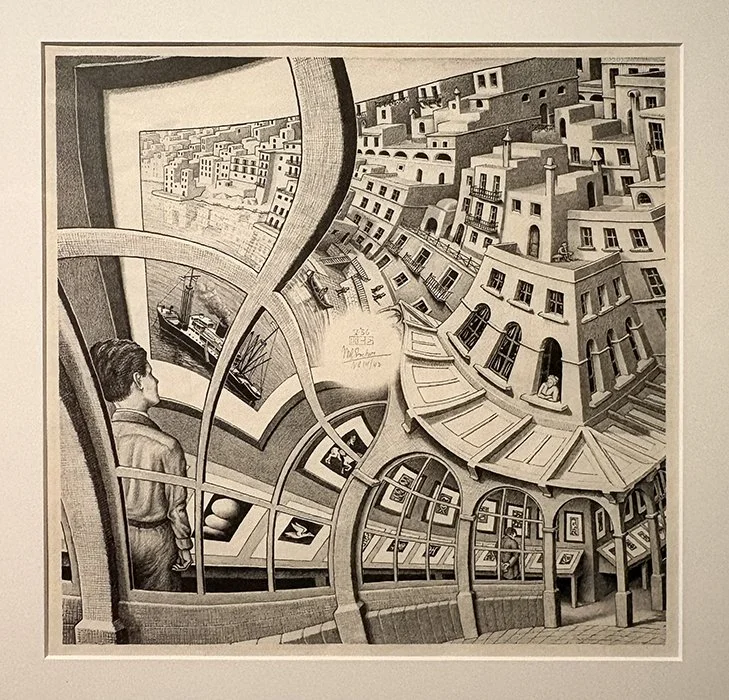

1. L’Exploration des Illusions d’Optique

Escher est célèbre pour ses illusions d’optique, où il joue avec la perception de l’espace et de la réalité. Ses œuvres comme "Relativité" (1953) ou "Montée et Descente" (1960) défient les lois de la physique en créant des espaces où plusieurs perspectives coexistent. Ces œuvres interrogent la notion de réalité et invitent le spectateur à remettre en question ce qu’il voit.

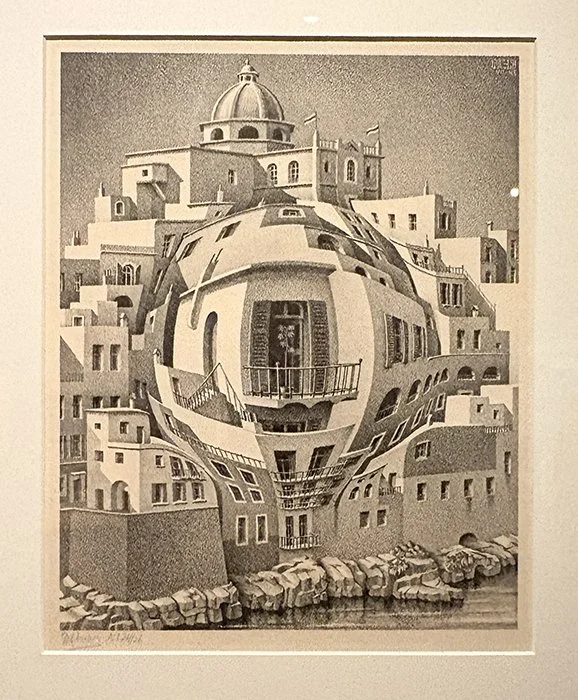

2. Les Perspectives Impossibles

L’artiste s’est également intéressé aux perspectives impossibles, comme dans "Belvédère" (1958), où une structure architecturale semble à la fois cohérente et totalement irréalisable. Ces créations s’appuient sur des principes mathématiques, notamment les travaux sur les figures impossibles du mathématicien Roger Penrose.

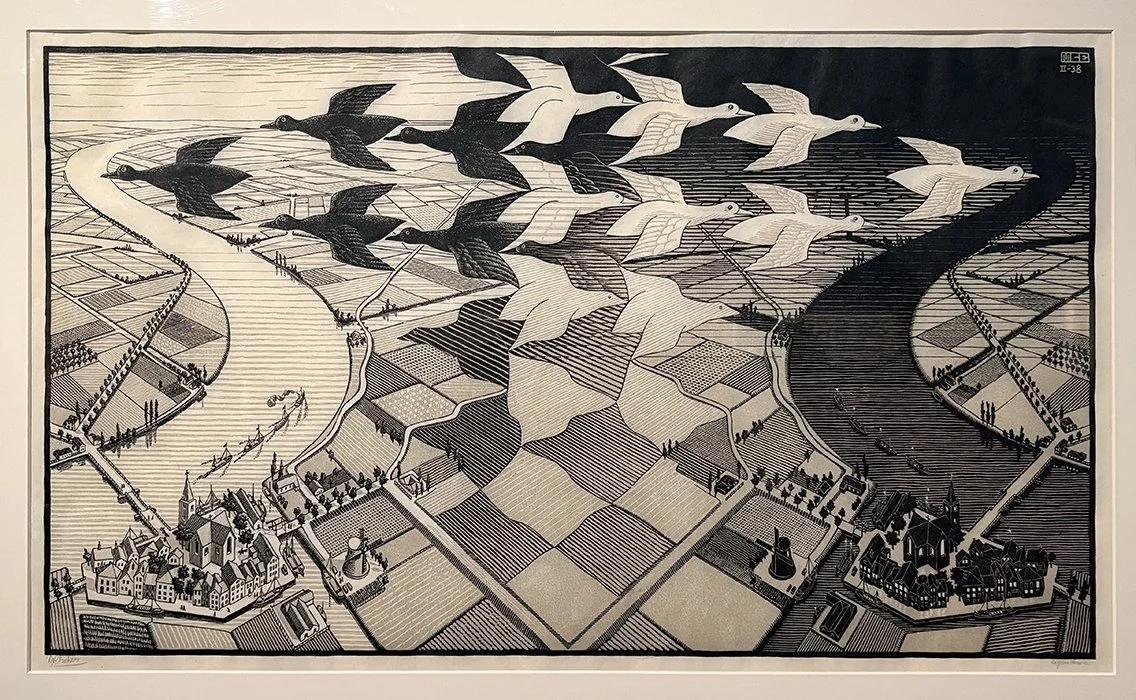

3. Les Transformations Géométriques

Escher a poussé l’art de la métamorphose à son paroxysme. Dans des œuvres comme "Métamorphose I, II et III" (1937–1968), il transforme progressivement des motifs géométriques en formes organiques, créant un flux visuel continu. Ces transformations illustrent son obsession pour les cycles, l’infini et la répétition, des thèmes récurrents dans son travail.

4. L’Influence des Mathématiques

Bien qu’Escher n’ait pas été mathématicien, son œuvre est profondément liée aux concepts géométriques et topologiques. Il a collaboré avec des scientifiques et s’est inspiré de théories comme la division régulière du plan ou les pavages hyperboliques. Ses dessins de poissons, oiseaux et reptiles s’emboîtant à l’infini en sont un exemple frappant.

5. Une Œuvre Intemporelle

Escher a marqué l’art du XXe siècle en créant un pont entre l’art et la science. Son travail a influencé des domaines aussi variés que la psychologie de la perception, l’informatique graphique et même la culture pop (on retrouve des références à son œuvre dans des films, des jeux vidéo et des couvertures d’albums).

Héritage et Postérité

M.C. Escher est aujourd’hui considéré comme l’un des artistes les plus innovants de son époque. Ses œuvres, à la fois poétiques et rigoureuses, continuent de fasciner par leur capacité à brouiller les frontières entre réalité et illusion. Des expositions lui sont régulièrement consacrées à travers le monde, et ses gravures restent des références incontournables pour les amateurs d’art et de science.

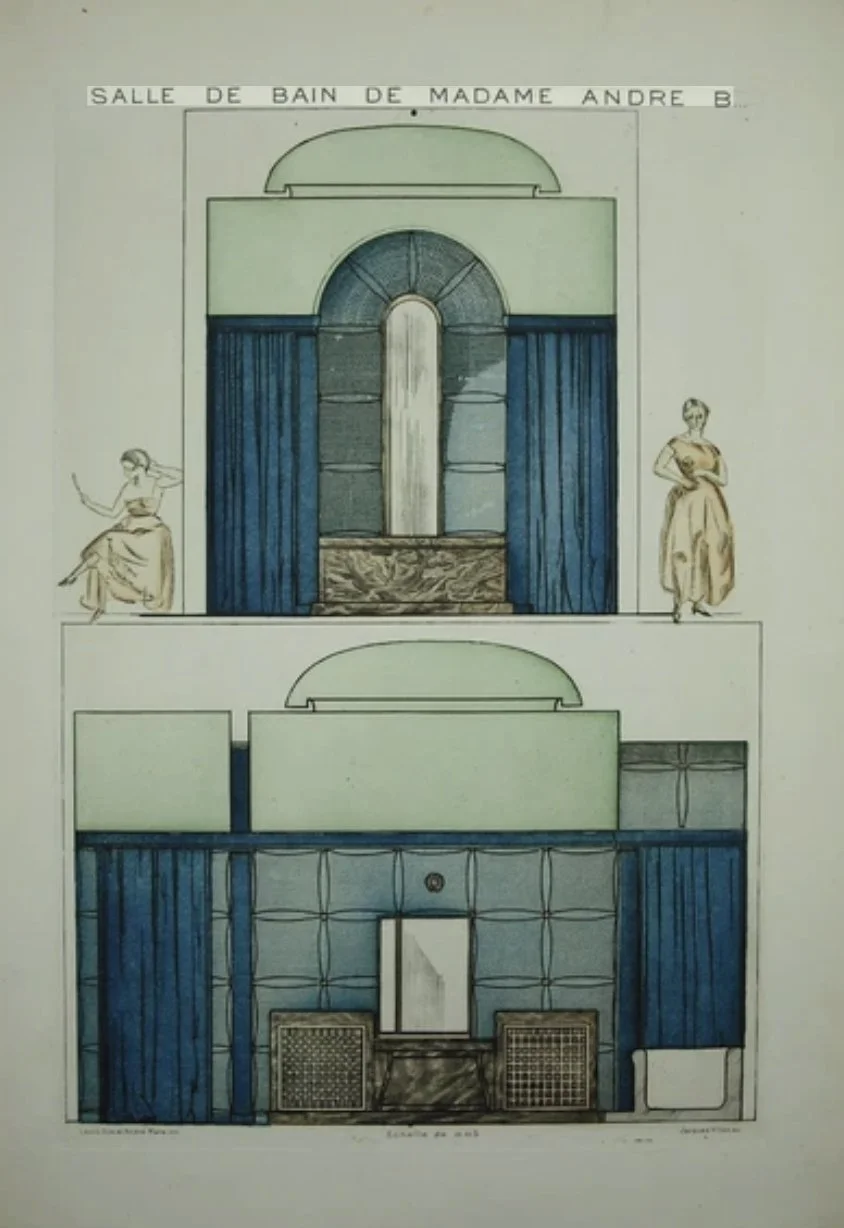

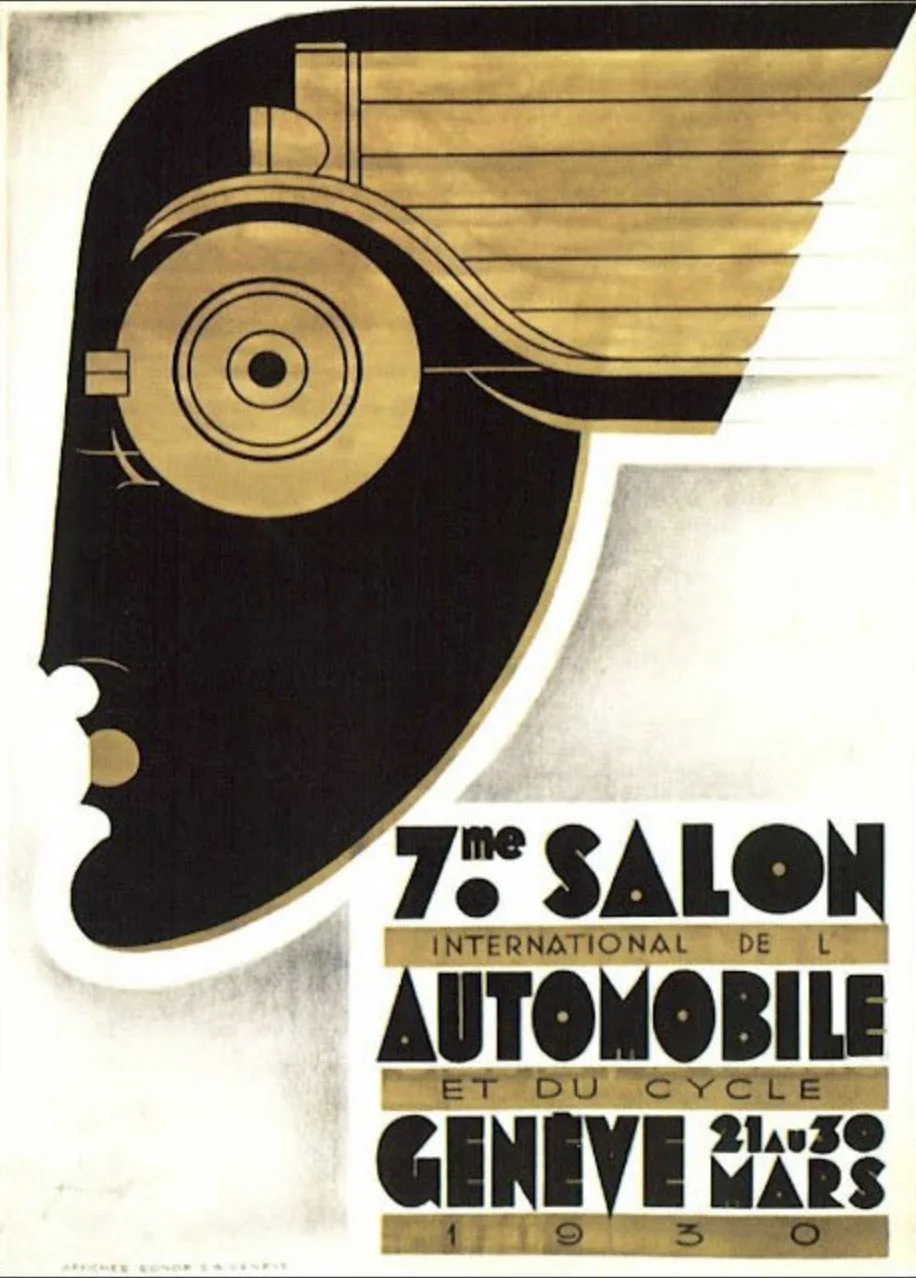

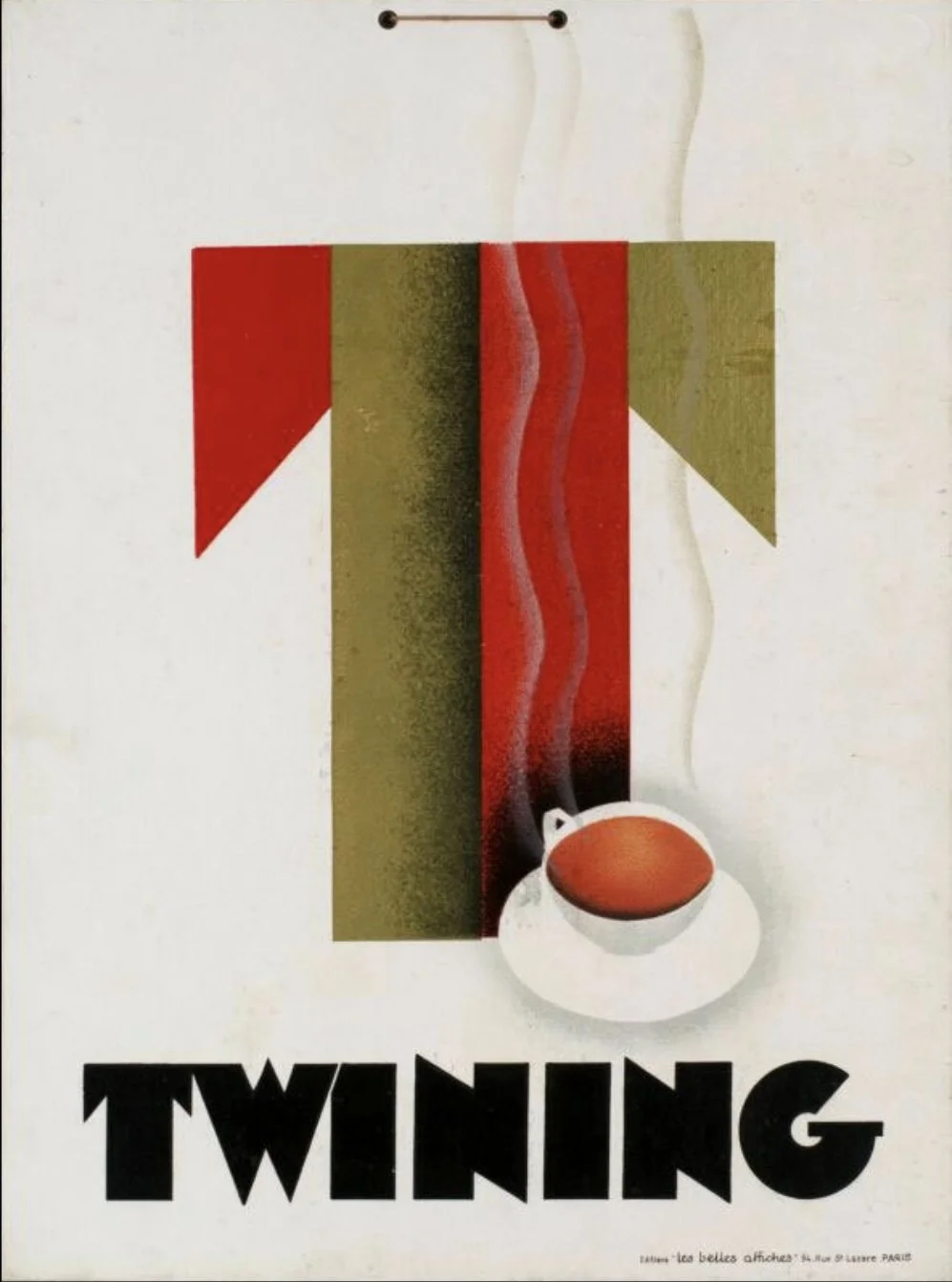

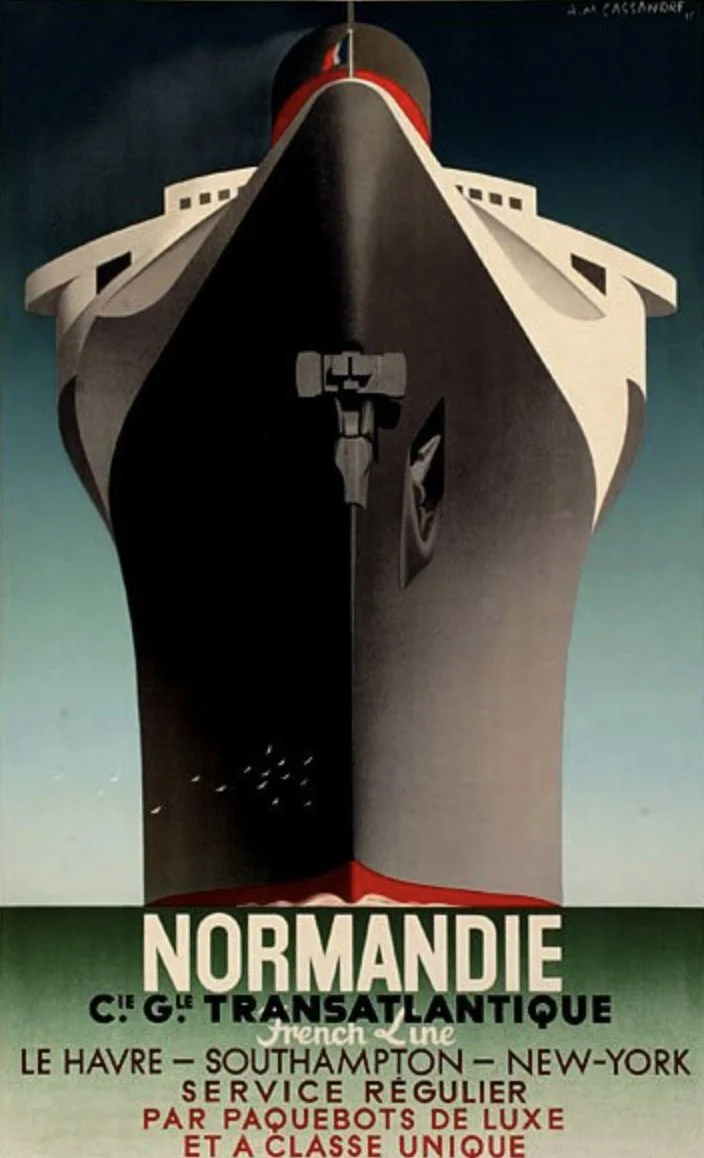

L’Art déco : naissance d’une modernité élégante

Un siècle après son apogée, l’Art déco continue de fasciner. Synonyme d’élégance, de modernité et de raffinement, ce mouvement artistique et décoratif né dans l’entre-deux-guerres a profondément marqué l’architecture, le mobilier, les arts décoratifs et le design. Aujourd’hui encore, il irrigue notre imaginaire collectif et inspire créateurs, architectes et designers contemporains.

« Le luxe n’est pas l’ennemi de la modernité, il en est parfois la forme la plus accomplie. »

Émile-Jacques Ruhlmann

Né dans l’entre-deux-guerres, l’Art déco incarne une volonté de modernité élégante, optimiste et résolument tournée vers le progrès. À la croisée de l’art, de l’artisanat et de l’industrie, ce mouvement marque une rupture avec les courbes organiques de l’Art nouveau pour affirmer un langage plus géométrique, structuré et stylisé. Aujourd’hui encore, l’Art déco fascine par son raffinement, son sens du détail et sa capacité à conjuguer innovation formelle et savoir-faire traditionnel.

Paris, berceau historique du mouvement, célèbre actuellement l’Art déco à travers deux expositions majeures :

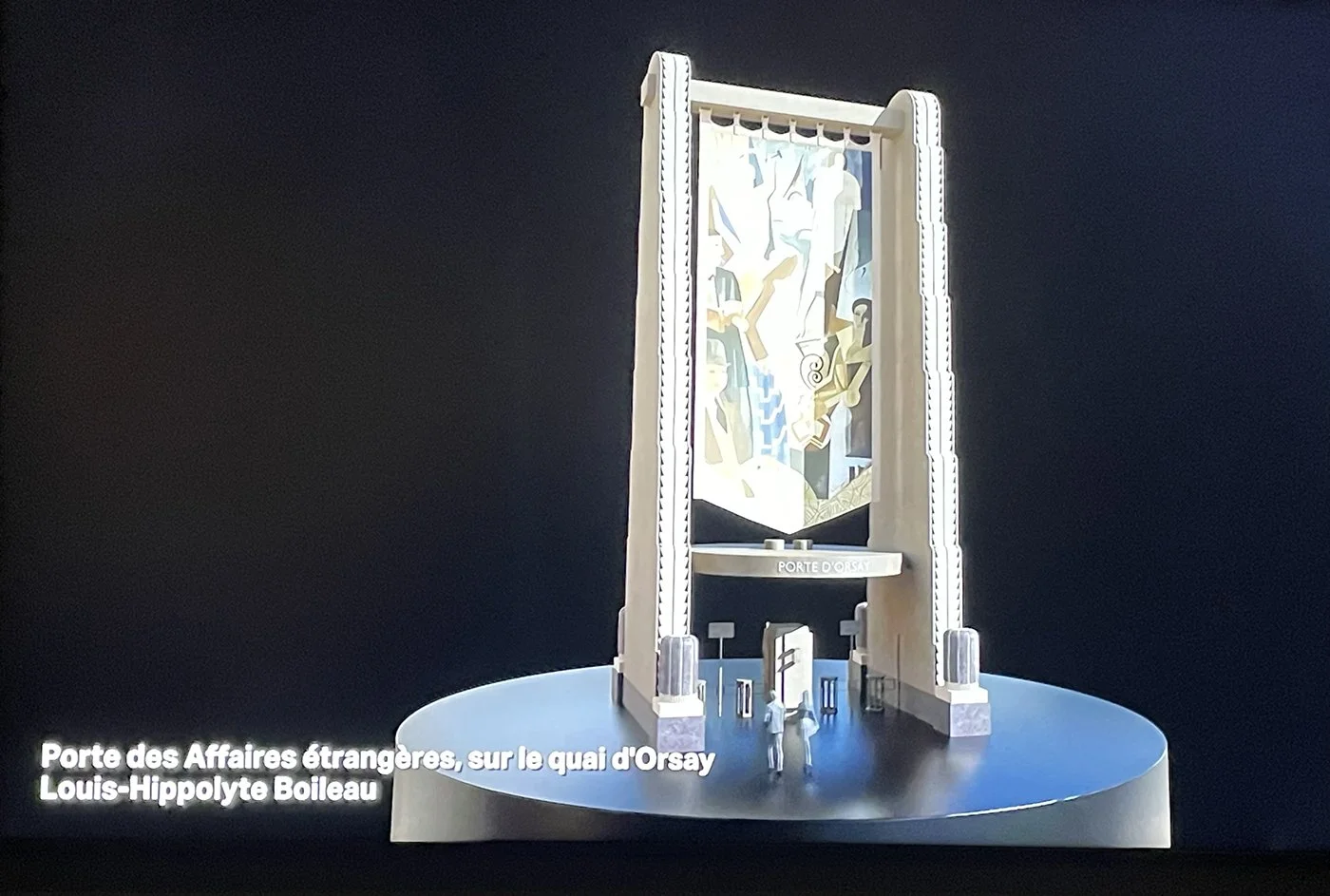

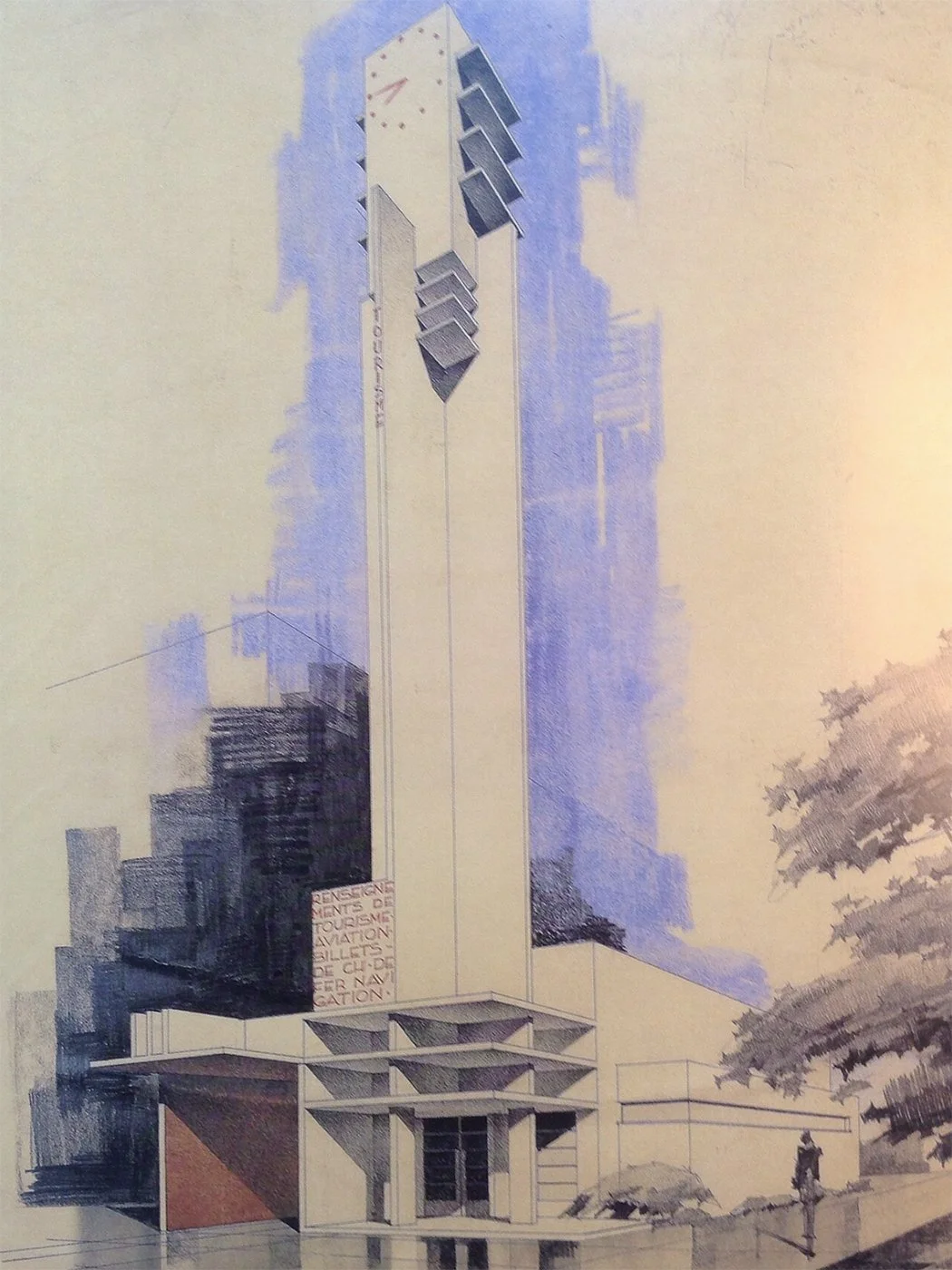

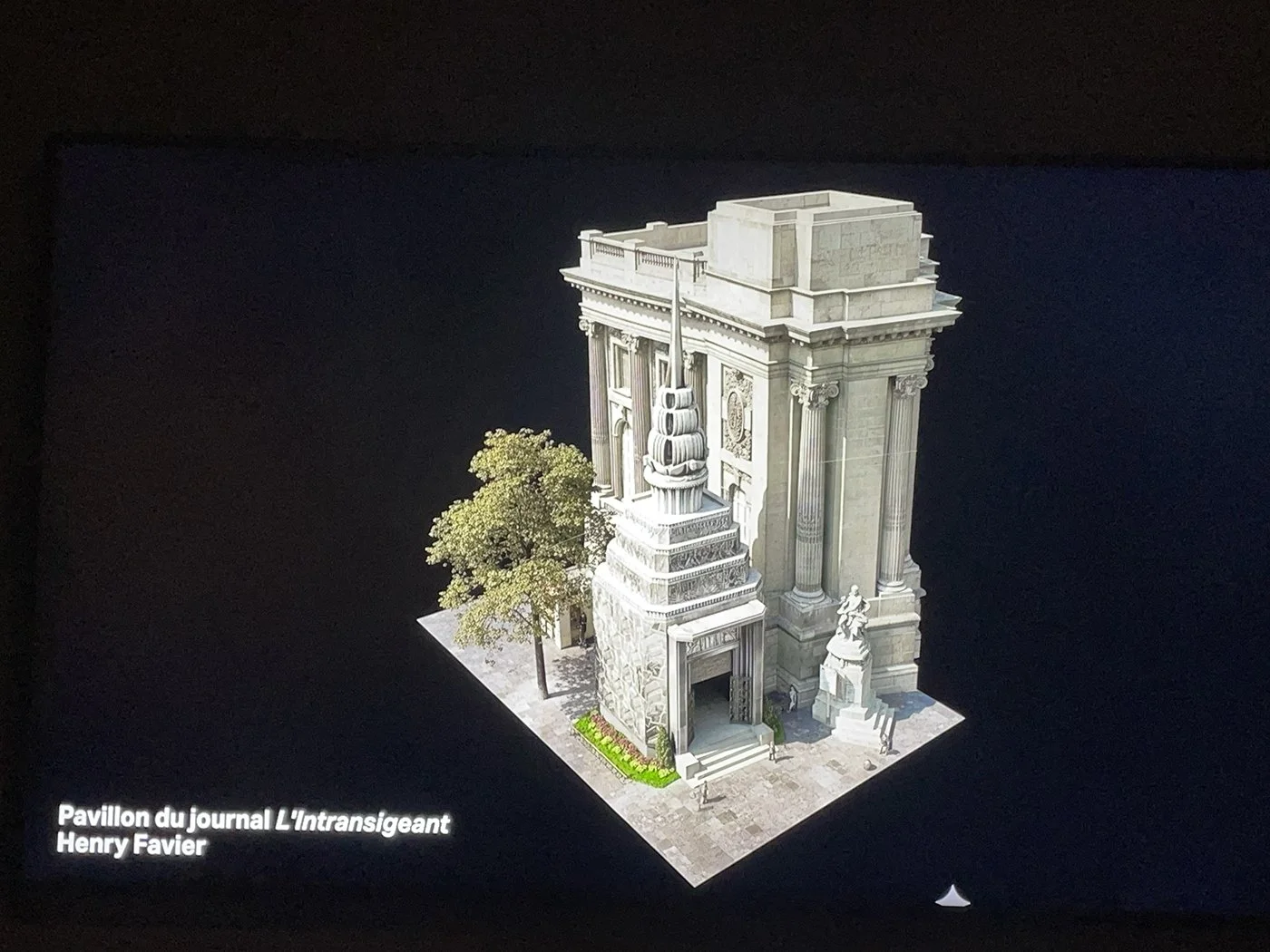

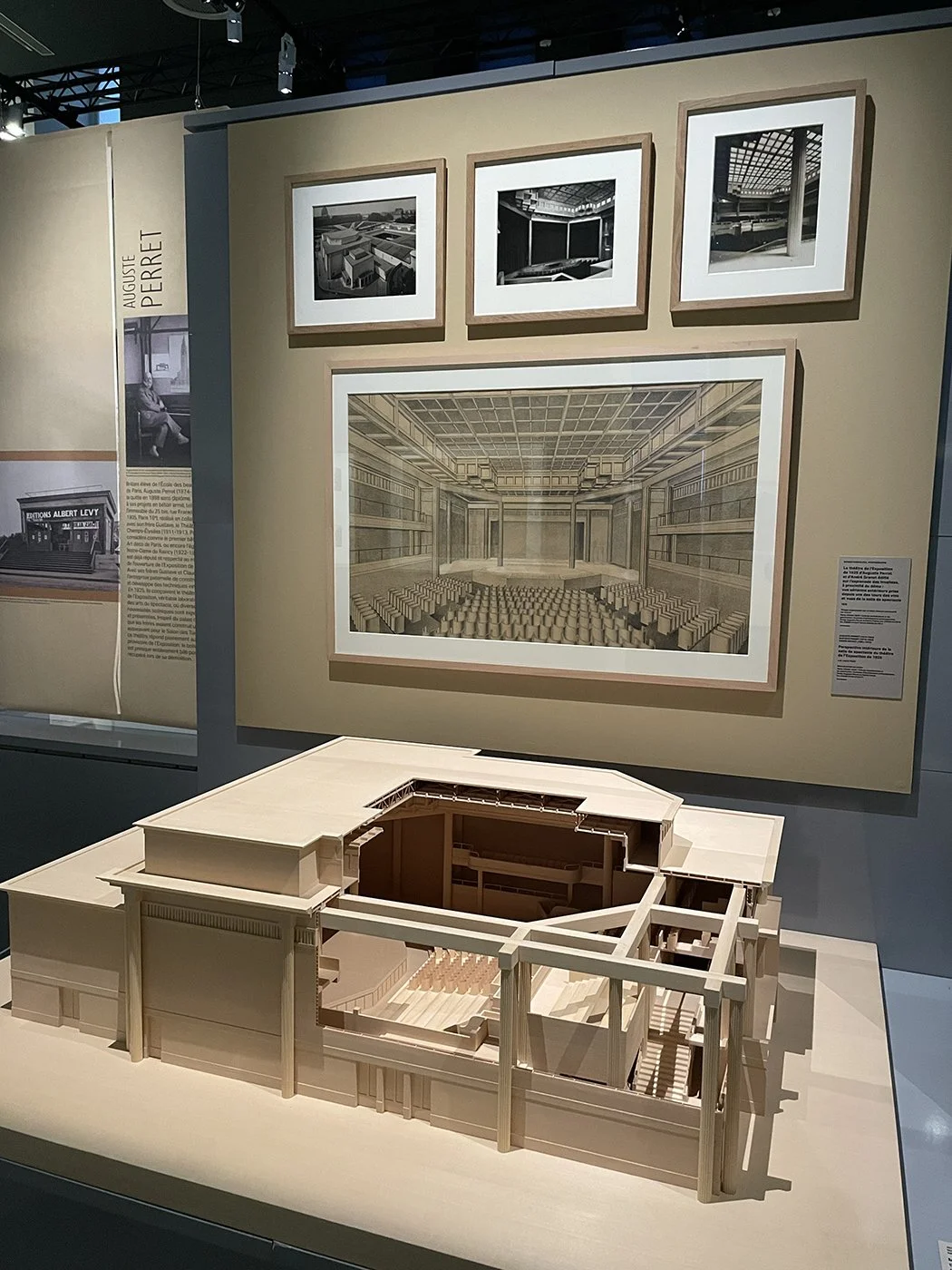

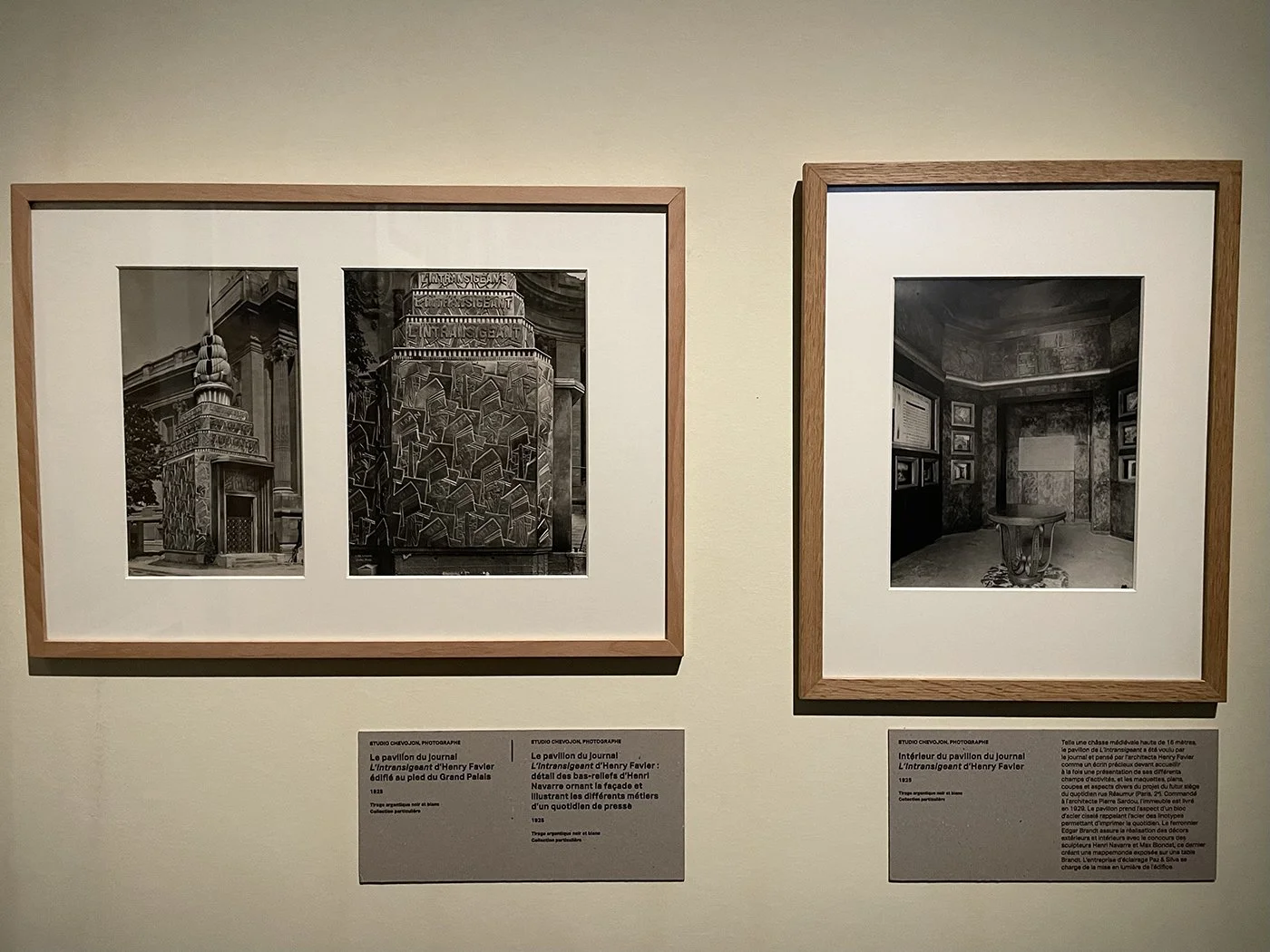

À la Cité de l’architecture et du patrimoine, l’exposition met en lumière les liens étroits entre Art déco et architecture, révélant comment ce style a façonné façades, intérieurs et paysages urbains au début du XXᵉ siècle à travers l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris qui s’est tenue en 1925. L’exposition offre une reconstitution immersive de l’Exposition de 1925, notamment grâce à une maquette virtuelle. Les visiteurs peuvent redécouvrir les édifices emblématiques et les parcours créatifs des grands noms de l’architecture moderne, tout en explorant les liens entre leurs œuvres et le concept émergent de modernité.

CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE - 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 PARIS

jusqu’au 29 mars 2026

Au musée des Arts décoratifs, cent ans après l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 qui a propulsé l’Art déco sur le devant de la scène mondiale, le MAD célèbre ce style audacieux, raffiné et résolument moderne. Scénographie immersive, matériaux somptueux, formes stylisées et savoir-faire d’exception composent un parcours vivant et sensoriel, où l’Art déco déploie toutes ses facettes. L’exposition se termine de façon spectaculaire sur le mythique Orient Express, véritable joyau du luxe et de l’innovation.

MAD - 107-111, rue de Rivoli 75001 Paris

jusqu’au 26 avril 2026

L’Art déco : élégance, savoir-faire et modernité

Né dans l’entre-deux-guerres, l’Art déco s’impose comme l’un des mouvements artistiques les plus emblématiques du XXᵉ siècle. Plus qu’un style, il constitue une véritable vision du monde, où l’art, l’artisanat et l’industrie dialoguent pour façonner une modernité élégante, optimiste et maîtrisée. Architecture, mobilier, arts décoratifs, graphisme, mode, joaillerie ou encore cinéma : l’Art déco irrigue tous les champs de la création et ambitionne une esthétique globale, cohérente et raffinée.

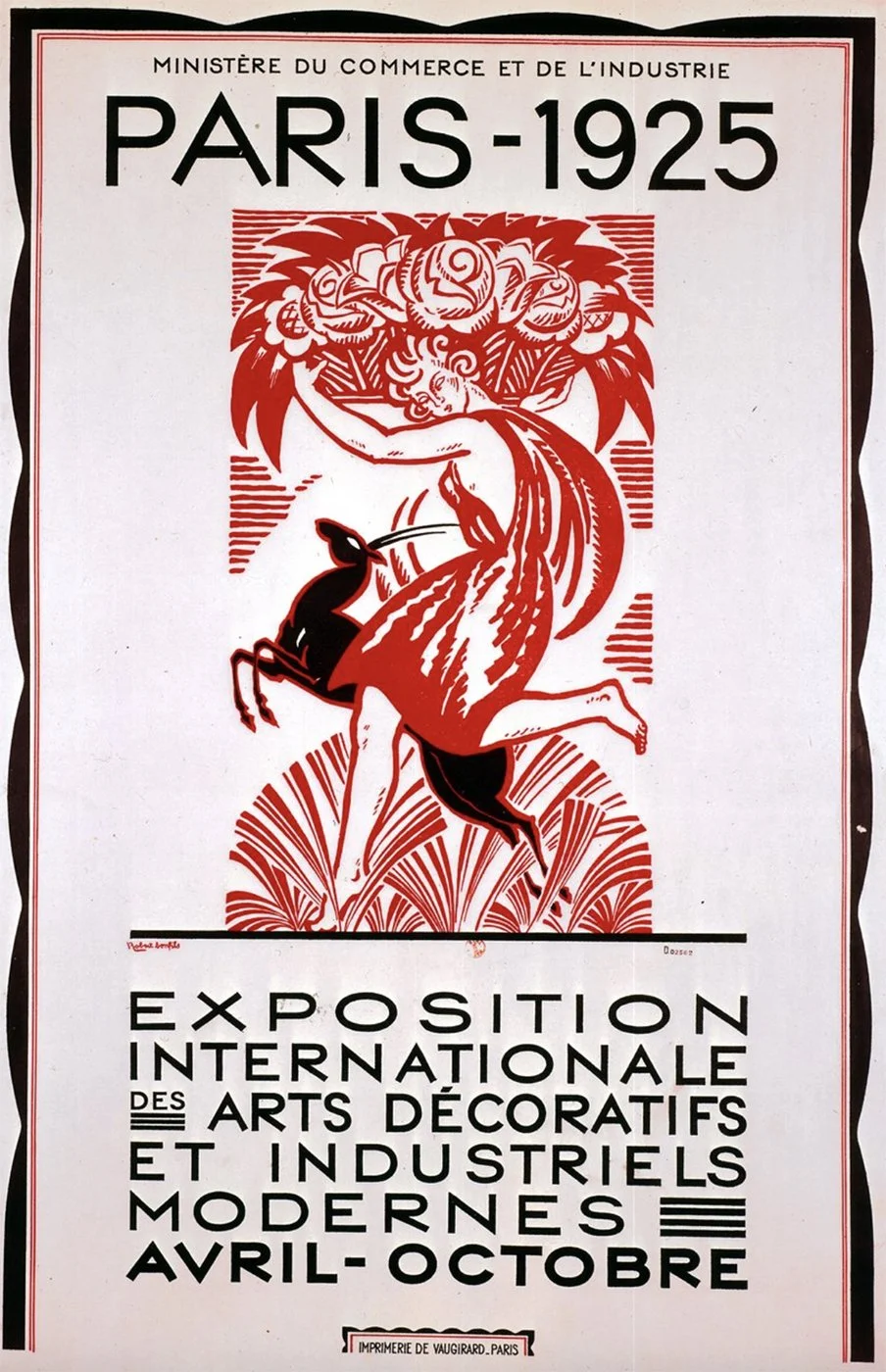

Aux origines de l’Art déco

Le terme « Art déco » trouve son origine dans l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, organisée à Paris en 1925. Cette manifestation marque l’aboutissement d’une recherche entamée dès les années 1910, en réaction aux courbes végétales de l’Art nouveau et aux historicismes du XIXᵉ siècle.

L’Art déco privilégie la géométrie, la symétrie, la stylisation des formes et une certaine rigueur formelle, tout en conservant le goût du luxe, des matériaux nobles et du savoir-faire artisanal.

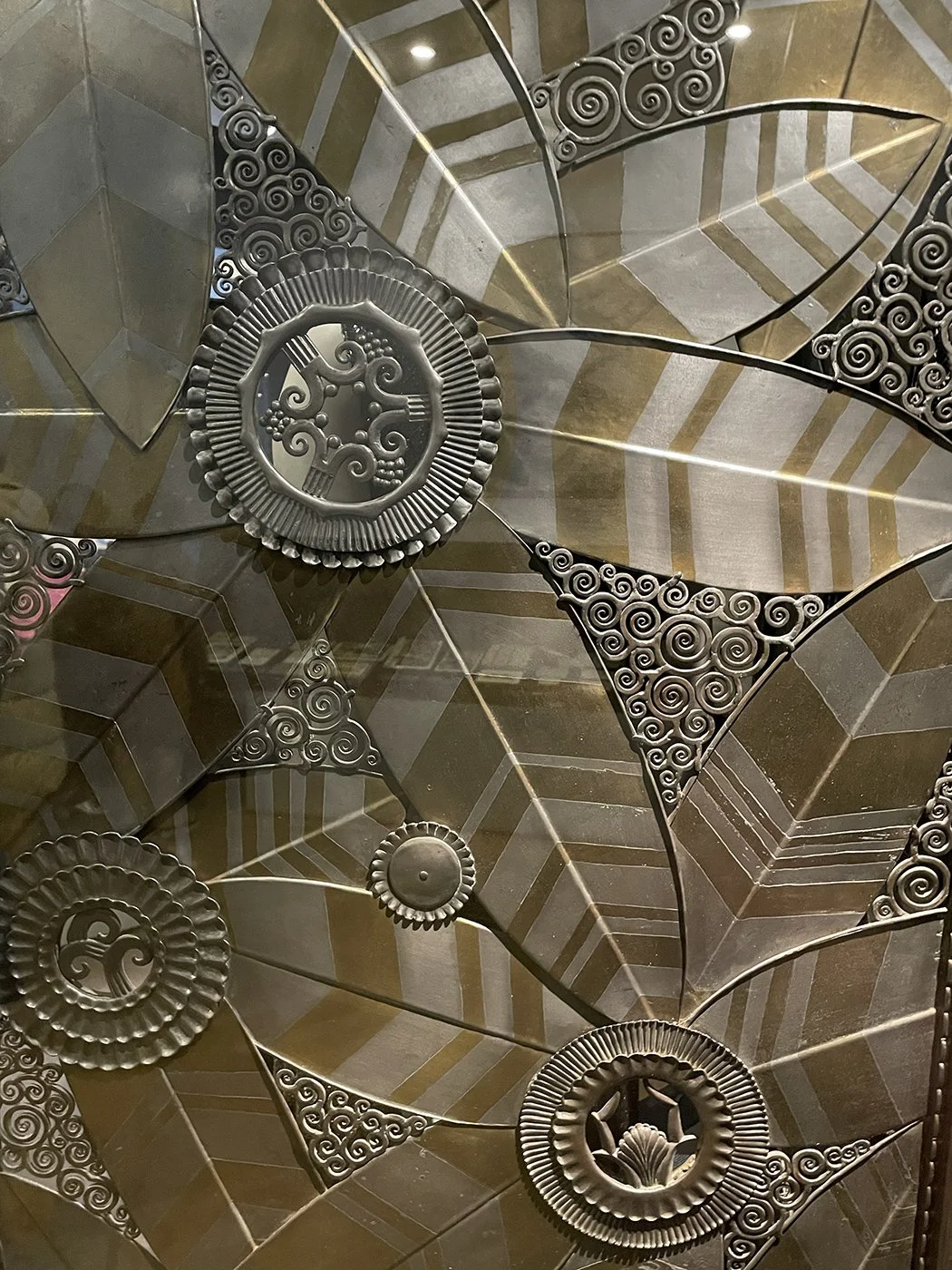

Architecture : une modernité monumentale

En architecture, l’Art déco se traduit par des volumes affirmés, des façades ordonnancées, des décors sculptés intégrés à la structure. Les motifs géométriques, bas-reliefs, ferronneries stylisées et jeux de matériaux deviennent des signatures visuelles fortes.

En France, des édifices comme le Palais de la Porte Dorée, le Théâtre des Champs-Élysées ou certains immeubles parisiens illustrent cette alliance entre tradition constructive et modernité décorative. À l’étranger, l’Art déco s’épanouit dans les gratte-ciel américains (New York, Chicago), mais aussi à Miami, Mumbai ou Casablanca, donnant naissance à des variations locales du style.

Mobilier et arts décoratifs : l’excellence artisanale

Le mobilier Art déco incarne une recherche d’équilibre entre fonctionnalité, élégance et prestige. Les grands décorateurs et ébénistes — Émile-Jacques Ruhlmann, Paul Follot, Eugène Printz, Süe et Mare — conçoivent des meubles aux lignes épurées, réalisés dans des bois précieux, parfois enrichis d’ivoire, de laque, de bronze ou de galuchat.

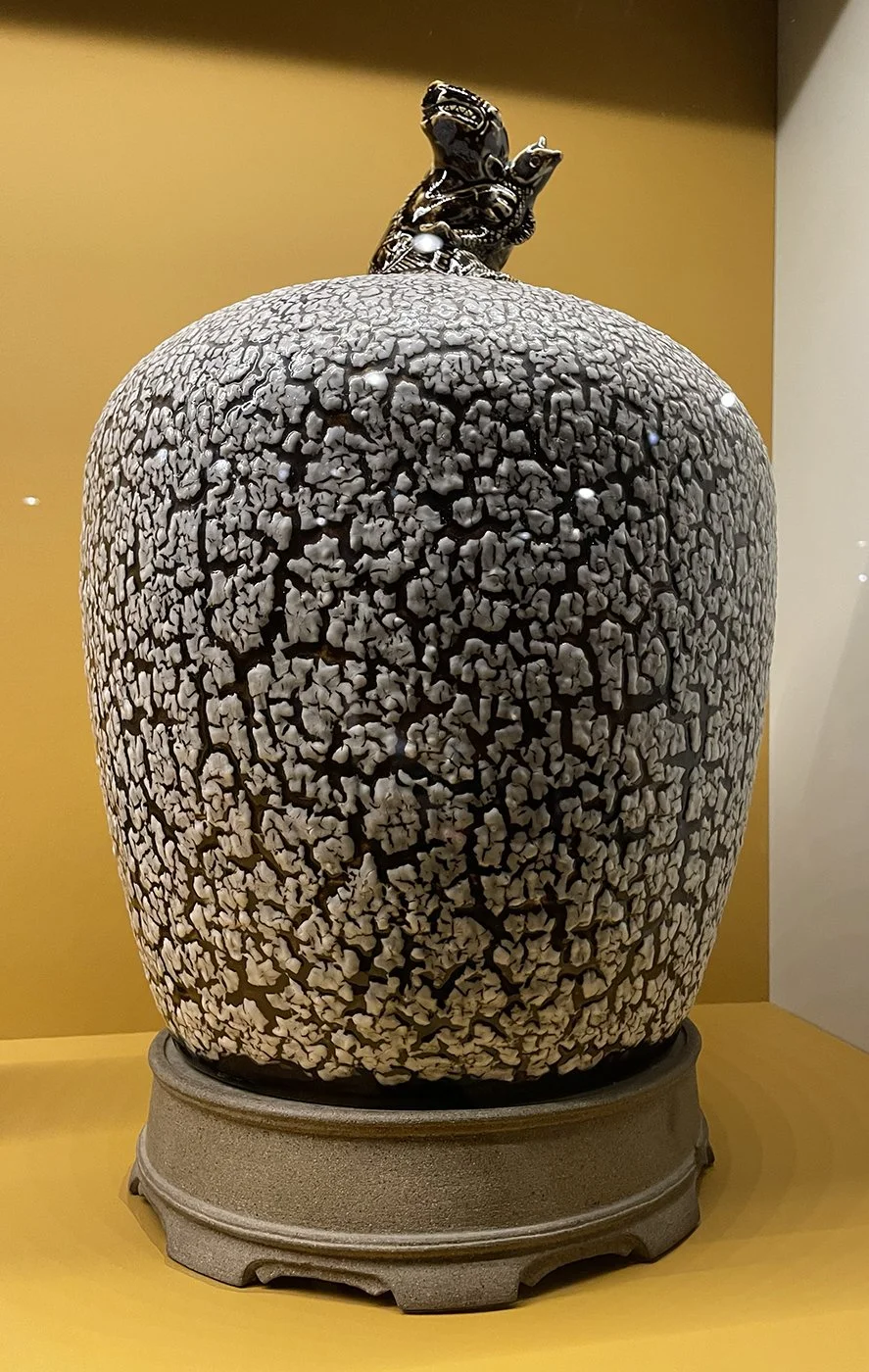

Les arts décoratifs occupent une place centrale : verrerie, céramique, orfèvrerie, textiles, laques, papiers peints participent à la création d’intérieurs conçus comme des œuvres d’art totales, où chaque détail compte.

Arts graphiques, mode et joaillerie

L’Art déco influence profondément le graphisme et l’affiche, avec des compositions lisibles, des typographies audacieuses et des couleurs franches. Dans la mode, les silhouettes se libèrent : lignes droites, tailles basses, ornements géométriques, reflet d’une société en mutation.

En joaillerie, des maisons comme Cartier, Boucheron ou Van Cleef & Arpels développent des créations structurées, inspirées par l’Orient, l’Afrique ou l’Égypte, intégrant pierres précieuses et motifs abstraits avec une précision architecturale.

Cinéma, luxe et art de vivre

Le cinéma des années 1920–1930 diffuse largement l’esthétique Art déco à travers ses décors, ses costumes et ses affiches. Le mouvement devient indissociable d’un art de vivre moderne, associant confort, élégance et progrès technique. Paquebots, hôtels, grands magasins et intérieurs bourgeois deviennent les vitrines de ce style international.

Un mouvement international : de Paris au monde

Rapidement, l’Art déco dépasse les frontières françaises pour devenir un style international. Chaque pays l’adapte à sa culture, à ses matériaux et à son contexte social.

Aux États-Unis, il prend une dimension monumentale, notamment dans les gratte-ciel new-yorkais comme le Chrysler Building, où la verticalité, les motifs géométriques et les matériaux industriels exaltent la puissance de la modernité.

En Europe, il s’impose à Bruxelles, Londres, Berlin ou Milan, parfois teinté de rationalisme ou de classicisme.

En Amérique latine, notamment à Rio ou à Buenos Aires, il devient un symbole de progrès et de cosmopolitisme.

Ainsi, l’Art déco se révèle pluriel : à la fois décoratif et fonctionnel, luxueux et industriel, local et universel.

À travers tous les domaines artistiques et artisanaux, l’Art déco affirme une vision optimiste du monde, où la beauté est pensée comme un moteur du progrès. Mouvement total, il demeure aujourd’hui encore une source d’inspiration majeure, rappelant que la modernité peut être à la fois rationnelle, décorative et profondément humaine.

1925 : l’Exposition internationale des arts décoratifs, acte fondateur

Le terme même « Art déco » trouve son origine dans un événement majeur : l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, organisée à Paris en 1925. Inaugurée le 28 avril 1925 entre le Grand Palais et les Invalides, l’Exposition Internationale reflète le bouillonnement créatif d’une société d’après-guerre en pleine transformation. Véritable tremplin pour le style Art déco, elle met en avant des personnalités visionnaires tels qu' Auguste Perret, Henri Sauvage, Le Corbusier et Robert Mallet-Stevens. Sous la direction de Charles Plumet, les pavillons audacieux construits pour l’occasion explorent de nouvelles approches architecturales, urbaines et décoratives, en dialogue étroit avec la nature.

Pensée comme une vitrine du savoir-faire français, elle rassemble architectes, décorateurs, artistes et industriels autour d’un objectif commun : affirmer une esthétique résolument moderne, adaptée à son époque. Les pavillons, les intérieurs et les objets exposés incarnent une vision nouvelle de l’art appliqué à la vie quotidienne.

L’exposition consacre l’Art déco comme un style à part entière et lui donne une reconnaissance internationale. Elle marque aussi l’aboutissement d’un idéal : celui d’une alliance harmonieuse entre art, industrie et société.

La couleur en architecture

Tout commence par une idée.

« La couleur est un outil formidable ; elle agit psychologiquement et physiquement sur nous. »

Le Corbusier (Polychromie architecturale, 1931)

« L’architecture est une expérience multisensorielle ; la couleur en constitue l’une des dimensions les plus profondes. »

Juhani Pallasmaa (Les yeux de la peau, 1996)

La couleur constitue un paramètre fondamental de la conception architecturale, intervenant à la fois dans la perception sensible des espaces, dans leur signification culturelle et dans l’expression formelle des édifices. Loin d’être un simple ornement, elle participe de manière structurante à la spatialité, à l’usage et à l’identité des lieux.

Dimension perceptive et phénoménologique

La couleur modifie profondément la manière dont les usagers perçoivent les volumes et les ambiances. Selon les principes de la psychologie de la perception, les teintes claires tendent à élargir visuellement les espaces, tandis que les teintes sombres renforcent leur masse et leur densité. La couleur intervient également dans le rapport à la lumière : elle peut en amplifier les effets, l’absorber ou la diffuser, participant ainsi à la construction d’atmosphères spécifiques, en lien avec les théories phénoménologiques de l’espace.

Fonction opératoire et organisationnelle

En architecture comme en urbanisme, la couleur joue un rôle fonctionnel dans la hiérarchisation et la lisibilité des espaces. Elle peut servir d’outil de repérage, de signalétique ou de différenciation programmatique, permettant d’organiser des flux ou de distinguer des zones contrastées (publiques/privées, calmes/dynamiques). Dans l’environnement bâti, la couleur agit donc comme un instrument de structuration et de médiation entre les usagers et le cadre architectural.

Charge symbolique et ancrage culturel

La couleur possède une dimension symbolique qui varie selon les contextes historiques, sociaux et géographiques. Les choix chromatiques renvoient à des imaginaires collectifs, des codes traditionnels ou des identités locales (par exemple, les palettes méditerranéennes, scandinaves ou vernaculaires). L’architecture utilise ainsi la couleur pour ancrer les édifices dans un horizon culturel donné, contribuant à la production de sens et à la construction de l’identité des lieux.

Impact psychologique et dimension affective

Les effets psychologiques de la couleur sont largement documentés : chaque teinte induit des réponses affectives spécifiques – apaisement, stimulation, concentration, chaleur. Les architectes mobilisent ces propriétés dans la conception d’espaces dédiés au travail, à la santé, à l’éducation ou au logement, afin de renforcer le bien-être des usagers et d’adapter l’environnement bâti à leurs besoins sensoriels.

Approches contemporaines et innovations matérielles

Les pratiques architecturales contemporaines témoignent d’un renouvellement des usages de la couleur. Grâce aux nouveaux matériaux et technologies (béton teinté, verre coloré, traitements de surface, éclairage LED), la couleur devient un véritable agent de composition, tant pour exprimer une esthétique singulière que pour dialoguer avec le contexte urbain. Certains courants — du postmodernisme à l’architecture expressive — en font même un vecteur majeur de communication visuelle et de narration architecturale.

La sensorialité des couleurs en espace intérieur

La couleur, dans l’espace intérieur, ne se réduit jamais à une qualité superficielle : elle constitue un vecteur essentiel de la perception architecturale. En modulant la lumière, en modifiant la lecture des distances et en influençant l’atmosphère, elle façonne silencieusement l’expérience sensible du lieu. Les teintes claires dilatent l’espace en amplifiant la luminosité, tandis que les tons sombres en intensifient la profondeur et l’intimité. Les couleurs chaudes avancent vers le regard et instaurent une présence vibrante, alors que les couleurs froides offrent un recul apaisant et une respiration visuelle. Toujours en dialogue avec la lumière, qui les révèle et les transforme au fil du jour, les couleurs participent à la création d’ambiances affectives et psychologiques propres à chaque usage. Elles affirment ainsi leur rôle de médiatrices entre le corps, la matière et la lumière, inscrivant l’espace intérieur dans une expérience où la sensorialité devient l’une des formes essentielles de l’architecture.

Singulariser un lieu de vie : le geste architectural

Tout commence par une idée.

“Forme et construction, apparence et fonction ne peuvent pas être séparées. Elles sont ensemble et forment un tout”.

“L’architecture ne doit pas provoquer les émotions mais les laisser surgir”.

Peter Zumthor - Penser l’architecture.

Les faits

Il existe sur le marché de l’immobilier un grand nombre de lieux de vie (appartements et maisons) dont le caractère esthétique et fonctionnel est commun au plus grand nombre.

Beaucoup de personnes s’engagent dans des travaux de décoration dans l’idée d’en faire un lieu ‘à part’ plus personnel.

Certes l’idée est très bonne à la base puisqu’elle déclenche une sensation d’accomplissement et de bien-être.

Se pose alors la question : ce lieu de vie devient il pour autant plus singulier et personnel, d’autant que l’investissement lié au cout des travaux est important ?

Le conseil

Le conseil pour garantir un résultat probant : créer un évènement marquant qui ne repose pas uniquement sur un vecteur esthétique (bien qu’important) mais aussi fonctionnel.

Cet évènement doit engendrer une réaction (de plaisir) et contribuer à la résolution d’une contrainte ou l’amélioration de l’usage du ou des espaces qu’il impacte.

Afin d’illustrer cette idée, prenons l’exemple de cet appartement familial rénové il y a quelques temps.

Lors de l’achat, le bien qui n’avait pas été occupé depuis de nombres années et ne répondait à aucun critère technique lié à une surface d’habitation : pas de cuisine ni de salle de bains. Seuls un WC et un point d’eau étaient existants.

L’appartement se composait de 5 pièces dont l’une ne possédait qu’une ouverture sur la cage d’escalier et n’offrait que peu de solution d’aménagement.

La contrainte du point d’eau et de l’évacuation des eaux usées unique n’offrait qu’un nombre limité de solutions dont :

1- Créer de part et d’autre du WC existant la cuisine et la salle de bains mais cela empiétait sur les surfaces brutes des pièces impactées.

2- Conceptualiser une bande technique à partir des contraintes techniques existantes avec un impact minimal sur le reste des surfaces.

Le projet

Le projet nait de la seconde solution. Il fallait que le geste soit fort en plus d’être fonctionnel. Il devait apparaitre comme l’épine dorsale de l’appartement. Il devait être « fonction et distribution ». Cette bande regroupait les 3 éléments techniques : WC, cuisine et salle de bains tout en permettant le passage le salon/salle à manger et l’espace bureau/bibliothèque et les 3 chambres.

L’éloignement entre la pièce dédiée à la salle de bain et le point d’évacuation étant important, il était techniquement impossible d’envisager la solution d’encastrement par le plancher. Il a été décidé de concevoir une estrade en béton léger (norme NF EN 206+A2/CN) qui englobe les 3 réseaux techniques : électricité, alimentation eau chaude/eau froide et évacuation des eaux usées.

Pour que l’impact décoratif soit total, il a été choisi de créer 3 boites pour chaque fonction qui ont été enveloppées d’une parure de marbre de Carrare (sol et murs extérieurs) dont le tarif est raisonnable de 50€/m2 environ et pensées à l’intérieur avec les mêmes principes décoratifs : couleur bleue pour les murs, mobilier blanc et éclairage par réglettes lumineuses conçu comme un code-barre.

Le résultat

De ce fait, cela a permis une conservation maximale des surfaces de vie puisque cette bande se tient en lieu et place de l’ancien dégagement, tout en alliant à la fois esthétique et fonctionnalité. Ce qui a eu pour conséquence de donner à cet appartement une identité qui lui est propre.

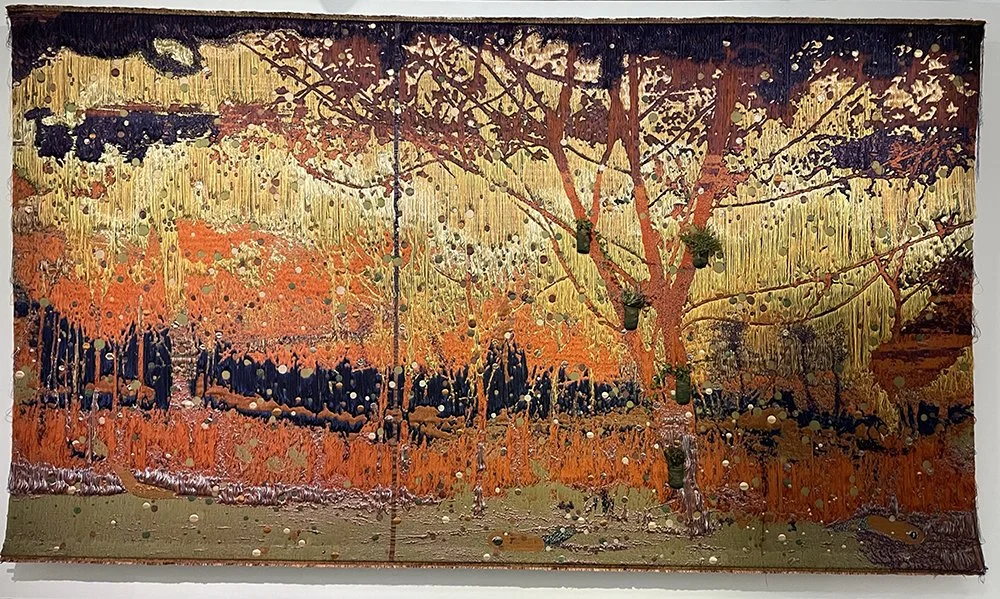

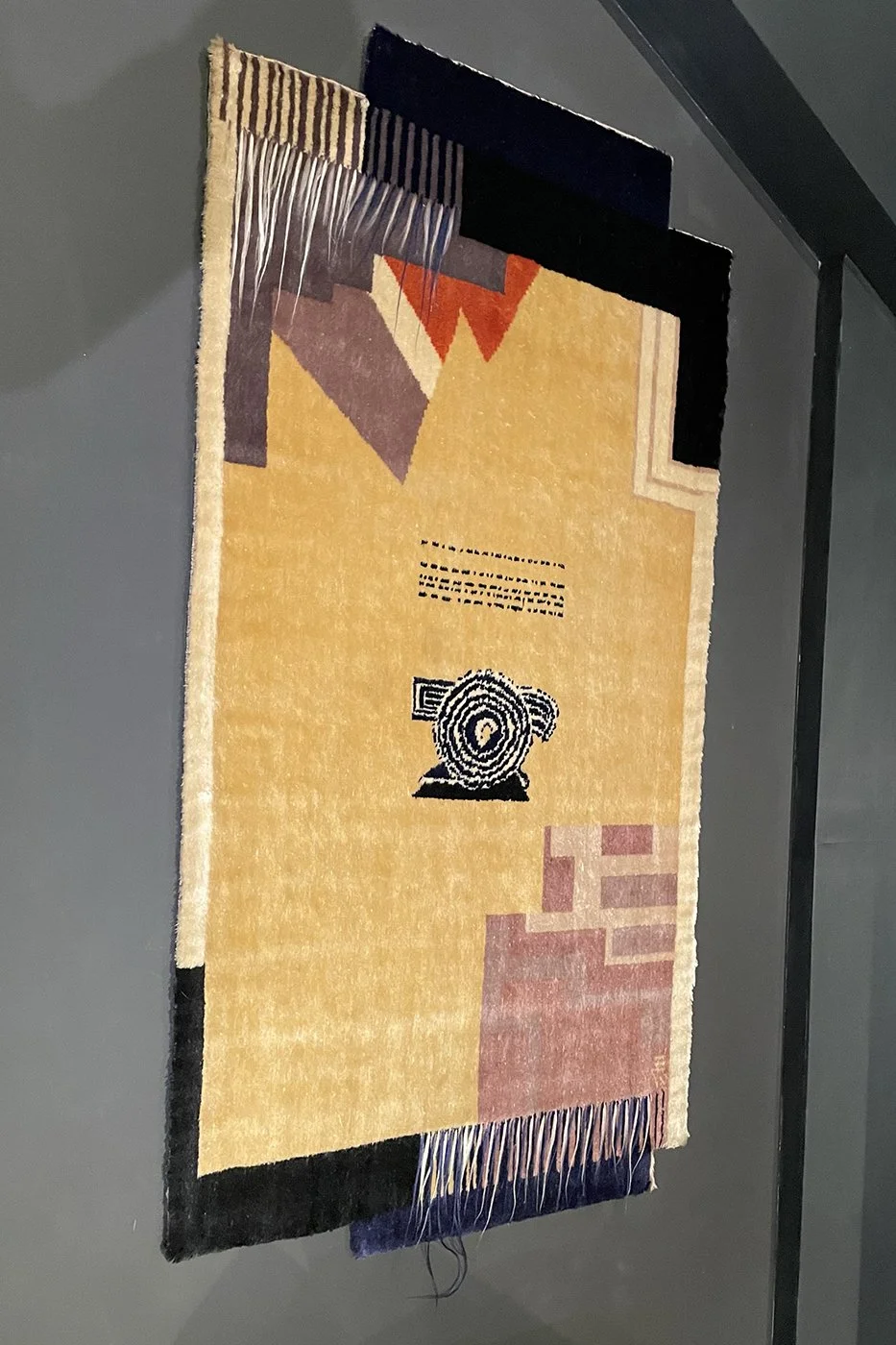

Otobong Nkanga “I dreamt of you in colours”

Tout commence par une idée.

“Je pense la Terre comme un être, comme notre corps : l’eau, l’air, l’arbre, la pierre, la plante sont des êtres comme notre corps.” Otobong Nkanga 2022

Exposition au Musée d’Art Moderne de Paris du 10 octobre 2025 au 22 février 2026.

Origines et formation

Née en 1974 à Kano, au Nigeria, Otobong Nkanga vit et travaille à Anvers, en Belgique. Elle a étudié l’art à l’Obafemi Awolowo University (Nigeria), à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, et à la Rijksakademie d’Amsterdam. Son parcours reflète une hybridité culturelle et une sensibilité aiguë aux enjeux écologiques et politiques

Thématiques centrales

Écologie et extractivisme : Son œuvre interroge les relations entre l’humain et la nature, en particulier les conséquences de l’extraction minière, de l’exploitation des ressources naturelles, et des violences environnementales. Elle met en lumière les strates de l’histoire, des matériaux et des mémoires, en reliant le corps humain aux territoires.

Mémoire et réparation : O. Nkanga explore les blessures historiques (colonisation, esclavage) et propose une réflexion sur la réparation, la résilience et la possibilité de futurs durables. Ses œuvres sont souvent traversées par une dimension poétique et politique, mêlant douceur et critique sociale.

Strates et enchevêtrement : La notion de strates est centrale : elle structure ses sculptures, tapisseries, performances et installations, symbolisant les couches de sens, d’histoire et de matière.

Médiums et pratiques

Transdisciplinarité : Nkanga travaille le dessin, la sculpture, la performance, la vidéo, la tapisserie et l’installation. Ses œuvres sont souvent collaboratives et s’inscrivent dans une démarche de recherche collective.

Matérialité : Elle utilise des matériaux naturels (pierres, plantes, terre) et des techniques artisanales pour évoquer les échanges entre corps et environnement, ainsi que les traces des violences passées.

Les deux architectures utilisent le contraste entre masses pleines et ouvertures réduites pour créer une identité visuelle forte. Chez les blockhaus, ce contraste est utilitaire ; dans le brutalisme, il devient poétique. Pourtant, l’effet visuel est similaire : une impression de puissance et de permanence, où le bâtiment semble sculpté dans la matière.

Style et approche

O. Nkanga relie l’intime et le collectif, le visible et l’invisible, en donnant une présence tangible aux enjeux écologiques et sociaux. Son travail est à la fois sensoriel, intellectuel et profondément humain

Pourquoi son travail résonne-t-il aujourd’hui ?

Son approche transdisciplinaire et engagée offre une lecture critique des défis contemporains (climat, colonialisme, mondialisation), tout en ouvrant des pistes pour imaginer des futurs alternatifs. Son exposition parisienne est une occasion rare de découvrir la profondeur et la diversité de son œuvre

sources : mam.paris.fr / artdugrandparis.fr / lalibre.be

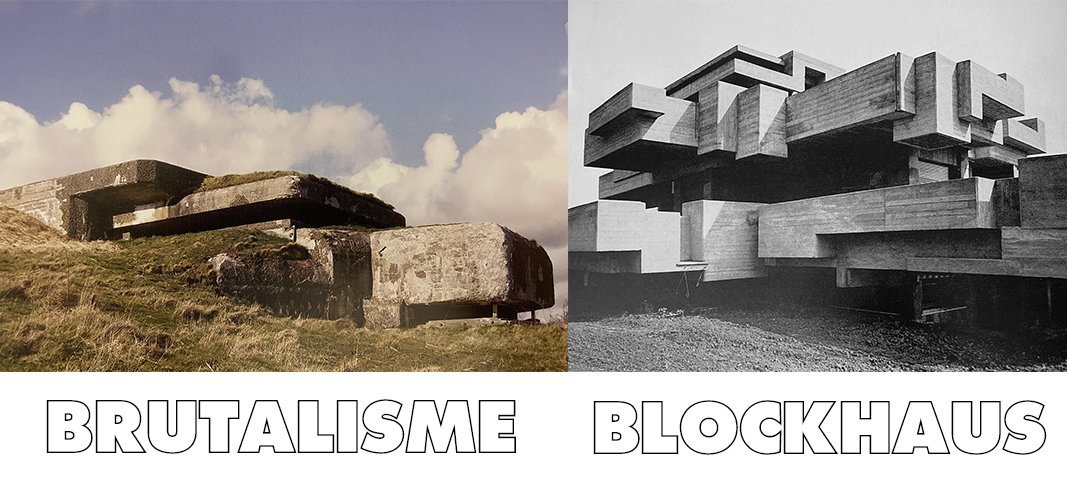

Brutalisme et Blockhaus : Quand le Béton Devient Symbole de Résistance et de Rupture

Tout commence par une idée.

L’architecture brutaliste, née dans les années 1950, est souvent perçue comme une déclaration audacieuse, un rejet des ornements au profit de la pureté des formes et des matériaux bruts. À première vue, elle semble n’avoir aucun lien avec les blockhaus du Mur de l’Atlantique, ces fortifications de béton érigées par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, une analyse plus poussée révèle des points de convergence surprenants, tant dans leur esthétique que dans leur symbolique.

La Prédominance du Béton Brut et des Formes Géométriques Massives

Les blockhaus sont construits en béton armé, souvent coulé sur place, avec des coffrages en bois laissant des traces visibles sur les surfaces. Leur forme est dictée par la fonction militaire : des volumes cubiques ou trapézoïdaux, des murs épais et inclinés pour résister aux explosions, et des ouvertures minimales (fentes de tir, entrées étroites). L’absence d’ornementation est totale : le béton est laissé brut, sans finition, pour des raisons à la fois pratiques (rapidité de construction) et stratégiques (camouflage).

Le brutalisme reprend cette esthétique du béton brut (d’où son nom, inspiré du français béton brut), mais cette fois-ci comme un choix esthétique et philosophique. Les bâtiments brutalistes affichent des volumes géométriques purs (cubes, parallélépipèdes, cylindres), des surfaces non lissées où les traces des coffrages sont assumées, et des structures porteuses apparentes. Comme les blockhaus, ils privilégient les formes massives et monumentales, mais pour exprimer une transparence constructive plutôt qu’une logique défensive.

Dans les deux cas, le béton brut est mis en scène comme matériau principal, avec une absence totale d’ornementation. Les volumes sont anguleux, massifs et répétitifs, créant une impression de solidité et de permanence. La différence réside dans l’intention : chez les blockhaus, cette masse est synonyme de résistance passive ; dans le brutalisme, elle incarne une force active, presque sculpturale.

L’Expression de la Structure et la Logique Constructive

La structure des blockhaus est entièrement dictée par sa fonction militaire. Les murs épais (parfois plusieurs mètres) sont conçus pour absorber les chocs, tandis que les toits sont souvent inclinés ou arrondis pour dévier les projectiles. Les ouvertures sont réduites au strict minimum (fentes de tir, trappes d’aération) et positionnées de manière stratégique. L’intérieur est modulaire et fonctionnel, avec des espaces compartimentés pour isoler les dégâts en cas d’attaque.

Le brutalisme pousse cette logique constructive à son paroxysme, mais pour des raisons idéologiques. Les bâtiments brutalistes affichent leur structure : les piliers, les poutres et les dalles sont visibles, voire mis en valeur. Les plans libres et les façades en porte-à-faux (comme à la Cité radieuse de Le Corbusier) rappellent la modularité des blockhaus, mais ici, elle sert à créer des espaces de vie flexibles. Les fenêtres en bandeaux ou les brise-soleil remplacent les fentes de tir, mais gardent une rigueur géométrique similaire.

Les deux architectures révèlent leur ossature et assument leur fonctionnalité. Chez les blockhaus, cette transparence est subie (la structure doit être visible pour être entretenue et renforcée) ; dans le brutalisme, elle est revendiquée comme une vertu esthétique. Dans les deux cas, la logique constructive prime sur l’esthétique, créant une unité visuelle entre l’intérieur et l’extérieur.

Le Jeu des Pleins et des Vides : Minimalisme et Austérité

Les blockhaus jouent sur un contraste extrême entre pleins et vides. Les murs sont pleins, épais et aveugles, tandis que les ouvertures sont minimes et précises (fentes de tir, trappes). Cette austérité crée une impression de fermeture et de protection, mais aussi d’oppression. L’absence de décor et la répétition des modules renforcent cette esthétique de la contrainte.

Le brutalisme reprend ce minimalisme radical, mais pour exprimer une pureté formelle. Les façades sont souvent rythmées par des répétitions de modules (loggias, fenêtres en série, brise-soleil), créant un jeu de pleins et de vides tout aussi marqué. Les surfaces lisses et nues alternent avec des creux et des saillies, comme dans les blockhaus, mais ici, ce jeu sert à animer la lumière et à structurer l’espace public.

Les deux architectures utilisent le contraste entre masses pleines et ouvertures réduites pour créer une identité visuelle forte. Chez les blockhaus, ce contraste est utilitaire ; dans le brutalisme, il devient poétique. Pourtant, l’effet visuel est similaire : une impression de puissance et de permanence, où le bâtiment semble sculpté dans la matière.

La Relation au Paysage : Intégration ou Domination ?

Les blockhaus sont conçus pour se fondre dans le paysage (camouflage) ou, au contraire, pour le dominer (comme les batteries côtières). Leur implantation est stratégique, souvent en hauteur ou en bord de mer, et leur forme épouse parfois les courbes du terrain pour se dissimuler. Leur béton prend avec le temps une patine naturelle, se couvrant de lichens ou s’érodant sous l’effet des intempéries.

Les bâtiments brutalistes, eux, s’imposent au paysage. Leur masse et leur verticalité (comme les tours de la Cité radieuse) créent des repères urbains, voire des symboles de modernité. Pourtant, certains architectes brutalistes ont aussi cherché à intégrer leurs constructions au site, en utilisant des dénivelés ou des jeux de terrasses (comme au Barbican Centre). Avec le temps, leur béton développe également une patine, mais celle-ci est souvent assumée comme une marque de l’histoire.

Dans les deux cas, le béton vieillit et se transforme, créant un dialogue entre l’architecture et son environnement. Les blockhaus et les bâtiments brutalistes marquent le territoire, soit par la discrétion (camouflage), soit par l’affirmation (monumentalité). Leur relation au sol (fondations massives, implantation stratégique) et leur résistance aux intempéries en font des architectures pérennes, presque éternelles.

Une Esthétique de la Résistance

Le parallèle formel entre les blockhaus et le brutalisme tient à leur usage commun du béton brut, leur géométrie massive, leur logique constructive apparente et leur jeu sur les pleins et les vides. Pourtant, là où les blockhaus incarnent une architecture de la contrainte (défensive, utilitaire, anonyme), le brutalisme transforme ces mêmes principes en une esthétique de la liberté (expressive, utopique, sociale).

Ces deux architectures nous rappellent que la forme suit la fonction, mais aussi que la matière porte une mémoire. Le béton, qu’il soit instrument de guerre ou symbole de progrès, reste un témoin silencieux de notre histoire.